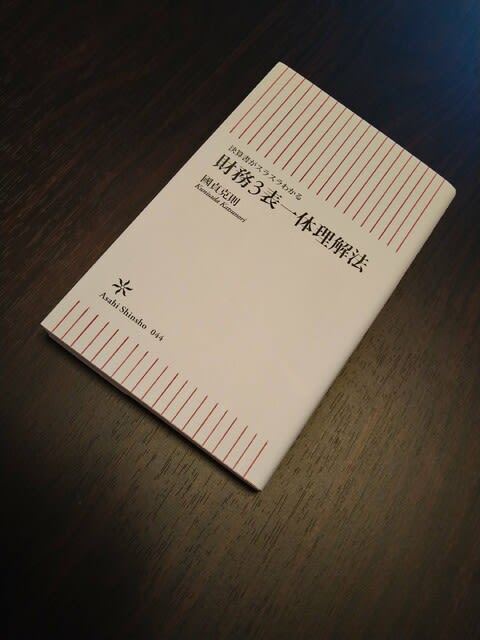

「財務3表一体理解法」

國貞克則著、朝日新書、2007年5月

最近本書の新版が書店に並んでいましたので、

2007年に発売された版を読み返してみました。

会社設立から仕入、販売、決算までの会計取引を、

仕訳をせずに、損益計算書(PL)、貸借対照表(BS)、キャッシュフロー計算書(CS)

の財務3表に当てはめることで、会計の仕組みが理解できるようになります。

一般的な簿記・会計の勉強では、取引をまず仕訳します。

自分も勉強していた時期があり、お金や物の取引であれば比較的簡単なのですが、

「繰越~」「~損(益)」「~引当金」とかになってくると、

借方・貸方にそれぞれ何を置いたらよいか分からなくなってきます。

本書ではそういった取引も直接財務3表に当てはめるので、

その取引がPL、BS、CSにどう影響を与えるのかが分かります。

第2章で財務諸表の見方を解説しています。

・PLは他社と比較したり、何年間かの推移を見たり、同業他社の標準数値と比較したりして、多角的に分析する

・PLを下から見るクセをつけることで、コスト感覚、経営感覚が磨かれる

・PLの当期純利益とBSの利益剰余金がつながっている

・PLの数字が実際の現金の出入りを表しているとは限らない

第3章は財務3表一体理解法の基礎編。

この辺りは、自分も勉強していたころは仕訳できました。

第4章は決算書の一般的な見方と、主に中小企業において、決算書を都合よく操作する方法。

大企業の粉飾決算は手口が複雑なのかもしれませんが、根本的には同じだと思います。

第5章は財務3表一体理解法の発展編。

この辺りは、勉強していたころもどう仕訳して財務諸表に記入するのか、

いまいち理解できなかったのですが、この本を読んで(たぶん)理解できました。

最初に出版された2007年から会計関連の法制度も変わっているので、

今年新版が出ているのだと思います。

![【新版】財務3表一体理解法 [発展編] (朝日新書)](https://m.media-amazon.com/images/I/51S7TBnuNOL._SL160_.jpg)