今日は更に暖かい一日でした。

最高気温が17.2℃、最低気温は2.5℃。

今朝の

果物

果物

今日は長い間の懸案事項だった「家」について、専門家のご意見を頂き、やっと方向性が見えてきました。

ひとりで考えていてもぐるぐる同じことばかり考えてしまって進展なし。

今回は思い切ってご相談して本当に良かったです。

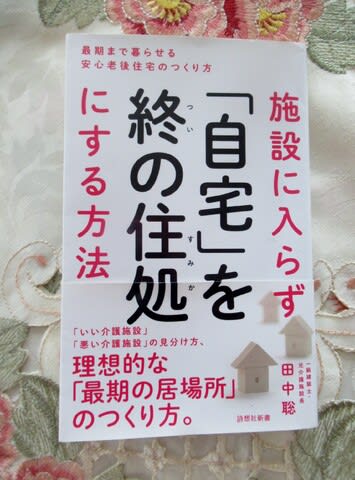

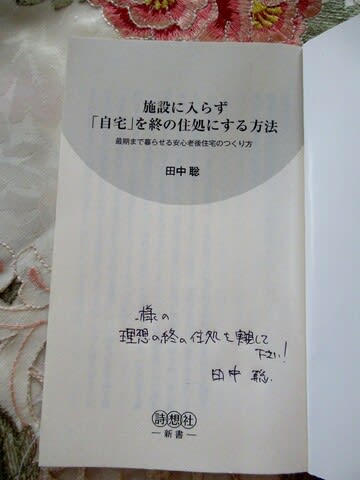

ご相談のお相手は この方。

この方。

牛窓の建築士さんも同席され、本当にお世話になりました。

駅までお迎えに行って下さって、我が家と牛窓の家の両方の図面も用意して下さっていたのでお話が早い。

田中先生は9時46分着で京都から来て下さいました。

お迎えに行って下さっている間、私は和菓子屋さんとフルーツタルトのお店のガウディへ。

まずは和菓子とお煎茶をお出ししました。

和菓子は写真を撮るのをすっかり忘れていましたが、うぐいす餅と練り切りの「紅梅」。

一服して頂き、又、牛窓の建築士さんのMさんがお弁当を取りに行って下さっている間に、家の中をご案内しました。

図面があるから本当にお話が早い。

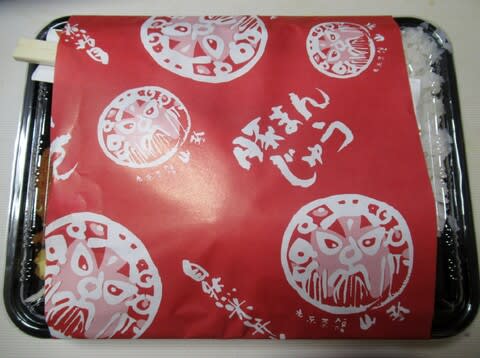

その後、「椿」のお弁当を頂きながらいろいろなお話をしました。

「椿」のお料理には日本の美が詰まっています。

しかも、上品なお味で美味しい

結論から言えば、やはり10人居れば9人は牛窓がいいと言うに違いないとおっしゃっていました。

それは風光明媚な牛窓という土地柄、温暖な気候、四季を感じられ、島々がある安心感等など。

それに加えて、子供が小さかった時には毎週のように行ってはバーベキューをしたり泊まったりした思い出の地であること。

又、ご近所さんとの関係も良好なこと。

不便さは今は昔ほどはなくなってきたと言われていました。

ネット社会になりましたから。

「終の住処」は牛窓ですが、今は修繕しつつ貸して行く方向がいいようです。

(実際に移り住む時にすぐに使える)

牛窓は間違いなく移住したい地のランキング10とか20があるなら、必ず入ると言われていました。

そういう場所に家があることは「維持管理も大変だろうけれども本当にラッキー」なことのようです。

そして、今住んでいる家については冬の寒さ対策が一番だそうで、ヒートショックが怖いと言われていろいろなアドバイスを下さいました。

私の話からどうするのが一番いいか、又、いずれは引っ越すので最低限のリフォームで、いかに快適に暮らすかを考えて下さいました。

こちらもスーパーまでの距離とか近所の様子なども考慮されてのアドバイス。

理想的な終の住処は十人十色。

今、85歳の方がわざわざ2階を中心に作られているそうです。

(こういう場合はもちろん階段をゆるやかにする等考えられています)

又、マンションをリフォームされている方も。

段差の全くない、温度管理された究極のものを目指すと施設に行き着くと言われていました。

でも、生活の中での不自由さやその刺激が大切ではないかということは私も感じてきました。

以前、寝具を買い替えた時もそれ用のベッドにはしないように言われました。

人間、段々と慣れて横着になっていくので。

ということで、我が家の場合は南と北側にある和室を間にある押し入れや壁を取り外して一部屋にすることでかなりの今の困った部分、居心地の悪さが解消されるとのことでした。

なるほどなぁ~~~と思いがけない提案でしたが、とっても納得。

とにかく支出を最低限に留めるわけですが、今の勝手口はお部屋にする。

すでにお部屋にはなっていますが広い勝手口となっていました。

ここを私の寝室にします。

特の母が家にいる間はここを使うことで母にももっと近くなり誰も通らないので落ち着きます。

そして、以前のように正式な玄関を使うことで、母の表装なども又陽の目を見ます。

小さな勝手口なら今もお台所にあるのでそれを利用してもいいわけで。

むしろ私はずっとここを使いたかったのですが、母が箱物が好きで、小さな部屋、小屋を結構作っていて、使わず壊れかけていたのをつぶしたものもあります。

ここもそんな箱物のひとつになっています。

その他、断熱についてもいろいろなアドバイスを下さり、最終的には大手のリフォーム会社に見積もりの「松・竹・梅」を取り、それをたたき台にして、ご近所の大工さんに頼むと多分、一番コストが安く仕上がると言われました。

帰られたあと、大手のリフォーム会社にメールをしたところ、夕方には資料を持っていらしたのでびっくり

(先生との関連はありません)

アフタヌーンティー

Before Afterにも出演なさったことがおありでその時のお話を伺ったり、先生の長女さんも国際結婚しどちらもドクターでいらっしゃるそうです。

ご著書によって依頼が多くなったそうですが、あまりにもお安いお値段をお聞きすると「やはり皆さん、終の住処を作りたいわけで老後に向かってコストは抑えたいですから」

穏やかな方でした。

普通は2時間のようですが、我が家は一日がかりで来て下さってもお値段は一緒。

京都旅行のお話もしましたら、又、お勧め場所等メールしますと言って下さいました。

そして、困ったらいつでもメールを下さいと。

(無料のようです)

お風呂をユニットバスに換えれば母も入浴出来そうです。

牛窓の建築士のMさんはいろいろ手伝って下さって、「アフタヌーンティー」まで居て下さって次のお仕事へ。

「又、牛窓の有機野菜を持って来ますね~」と言われながら

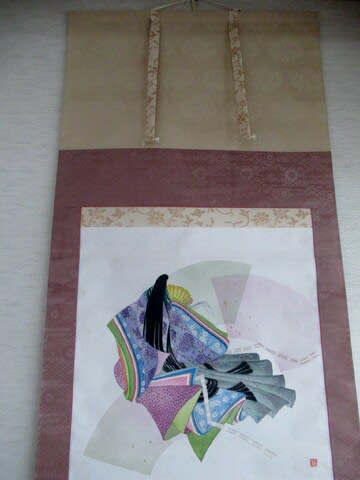

使わなくなっていたお玄関。

使わなくなっていたお玄関。

当然、母の創った掛け軸も今までのように頻繁に掛け直さなくなっていました。

今回、コメントでsayokoさんが母のこの趣味のことを覚えて下さっていて嬉しく思いました。

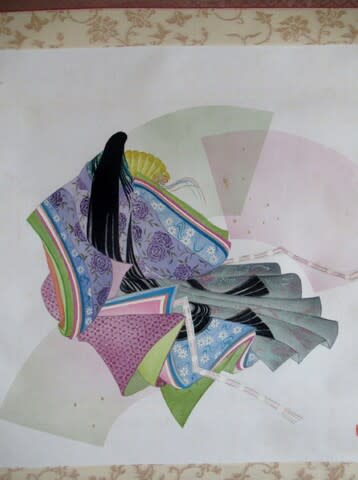

このような着物姿の女性の作品は3つあります。

今回は「紫式部」で母の落款がありますので、絵も母が描き、掛け軸にしたものです。

あとの2つは「清少納言」と「小野小町」。

先日の「光る君へ」で清少納言が出てきましたので、又、軸を替える時には「清少納言」も出してみます。

sayokoさんが「アップを」とのことでしたので、アップをアップします

母も喜ぶと思います。

明日、帰ってきたら話そうと思っています。

お花のある暮らしはやはりいいものです。

お玄関にお生花を生ける時にはお花の安いお店でまとめがいしますので、家中がお花でいっぱいになります。

外のフリフリビオラ

公園の梅

公園のご近所の椿

今日も良い一日でした。

一歩も二歩も進めそうです。

そう言えば、先生に「物が多くないですか 」と伺ってみました。

」と伺ってみました。

すると築年数からしたらかなりすっきりしているとのこと。

むしろ少ないと言われて、断捨離の効果ありです

これからも心地よい居住空間を目指して、 家がパワースポット、サンクチュアリになるようにしたいです。

家がパワースポット、サンクチュアリになるようにしたいです。

★致知一日一言 【今日の言葉】2024.2.14

安藤忠雄氏が語る日本が立ち直れない理由

世界中から大変だと言われながら

日本がなかなか立ち直れないのは、

まだ結構余裕があるからだと思うんですね。

余裕があるから緊張感も出ないんです。

━━━━━━━━━━━━━━

安藤忠雄(建築家)

○『一生学べる仕事力大全』(致知出版社)より

━━━━━━━━━━━━━━

●日本を代表する建築家・安藤忠雄さん。

多くの人々を惹きつけてやまない、

その比類ない建築が世に知られるまでは

〝負け戦〟の連続だったといいます。

なぜ度重なる逆境を乗り越えてこられたか、

自身の勝負哲学を語っていただきました。

ウシオ電機会長・牛尾治朗氏との

対談の一部を紹介します。

こちらから

★致知出版社の「ご縁メール」

≪人生は仕事の中でしか学べない≫

道なき道をひらく。

前横浜市長の林文子さんは、

そのようにして人生を切り開いてこられました。

トップセールスとして自動車業界を牽引したのち、

BMWやダイエーなどの大企業の経営職を歴任。

横浜市長を3期務められ、

待機児童問題を解決されました。

そんな林さんにとって、

30代で自動車業界に出逢うまでは、

まさに苦難の連続でした。

そこで本日は、最新号に登場された林さんの

記事の中から、人生を変えた自動車業界に

出逢うまでの歩みを語ったくだりを

ご紹介します。

取材の様子はこちら

───────────────────

「女性の幸せは結婚です。

5年ほど働き、よい相手を見つけて、

家庭を守ることに専念してください」

意気揚々と入社した会社で、

上司に最初に言い渡されたのがこの言葉でした。

昨今同じ発言をすれば大問題ですが、

当時は男性と女性の仕事に明確な線が引かれ、

結婚すれば女性は退職するという暗黙の了解がありました。

実際に周りを見渡すと、

30代の女性の先輩はほとんどいません。

いくら社歴を重ねても、

任せられる仕事はお茶汲みやコピー取り、

そして簡単な事務補助だけ。

同期の男性社員がイキイキと

営業に出掛ける姿を目にするたび、

やり切れない思いでいっぱいでした。

最初から最後まで責任を持って取り組める仕事がしたい。

その思いに駆られ、松下電器産業(現・パナソニック)を

はじめとした職場を転々としました。

しかし、どこに行っても望んでいた

仕事に巡り合うことはできません。

結果として、23歳での結婚から

約8年間で7回の転職を重ねました。

やりがいのある仕事を求め、

独り暗いトンネルを走っているようでした。

それでも、

この苦労は決して無駄ではありませんでした。

目上の人に対するマナーや言葉遣いなど、

ビジネスの基礎を叩き込まれたことは大変有り難く、

いまでも感謝の気持ちでいっぱいです。

そして何より、悔しさを糧に、

与えられた仕事に一所懸命励んだ経験が、

その後の大きな財産になりました。

目の前の仕事に工夫を凝らし

無我夢中に取り組むことで、

必ず答えは返ってきます。

転機が訪れたのは、30歳の頃。

クルマを買い替えるため、

販売店に出向いた時のことです。

お世話になった販売員は成績優秀でしたが、

大変口下手でこちらの意図がなかなか通じません。

何度かその人に会ううちに、

ふと一つの思案が頭に浮かびました。

おとなしい人にも拘らず、

クルマを多く売ることができる。

一方、私は話し好きな上、

クルマの運転が好きで堪(たま)らない。

営業は実績がものを言う世界だからこそ、

男女の違いはないのかもしれないと。

そんな折、自宅近くのホンダの販売店で

販売員募集の広告を偶然目にし、即刻電話。

当初は女性の販売員の前例がないために、

あっさり断られてしまいましたが、

諦めずに懇願し続けました。

やはり、熱意は人の心を打つのでしょう。

何とか面接に漕(こ)ぎつけた末、

採用いただけたのです。

この車販売との邂逅(かいこう)が、

私の人生を大きく変えました。

1977年、31歳の時でした。

お花を買いに行きました。

お花を買いに行きました。

お天気

お天気

友人がこの黒いお花のモチーフの付いたバッグを購入。

友人がこの黒いお花のモチーフの付いたバッグを購入。

ケーキを買い

ケーキを買い

バラ

バラ バラだけはまだ剪定をしていません。

バラだけはまだ剪定をしていません。

晴れ予報でしたが、昨日までと同じで段々と曇ってきました。

晴れ予報でしたが、昨日までと同じで段々と曇ってきました。

小雨が降りました。

小雨が降りました。

雨が降り始めました。

雨が降り始めました。

雲が増えていきました。

雲が増えていきました。

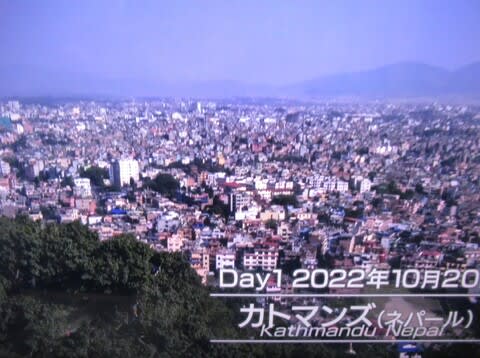

)排気ガスやほこりがすごくて、ホテルに帰るともう真っ黒になりました。

)排気ガスやほこりがすごくて、ホテルに帰るともう真っ黒になりました。

桜が咲いていました。

桜が咲いていました。

」

」