今日も寒かったです。

お昼頃、今日も雪が舞いました。

そんな中、母はいつもの食欲を取り戻し、ショートステイへ。

今朝の

今朝の

果物

果物

私は母が家を出てから大急ぎで洗濯物を干して、友人宅へ。

まずはランチに行きました。

友人のママ友のお店です。

何回か来ましたが、山菜ご飯がとっても美味しかったです。

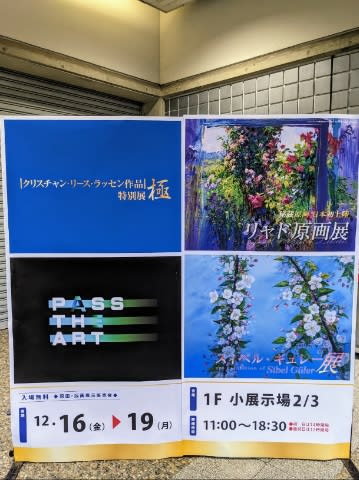

それから、木曜日にフライングだったリャドの展示会にコンベックスに行きました。

多分、30年以上前に恋に落ちたのはこれ。

多分、30年以上前に恋に落ちたのはこれ。

写真撮影禁止になっていましたが、商売目的ではなく個人の楽しみでブログにアップするのならいいということで撮らせて頂きました。

あれからお値段も随分と上がっていました。

リャドを好きになってマジョルカ島まで行きました~

震災前は淡路島にも美術館がありました。

予約していきましたので、ファイルなどを頂きましたが、又、0時になりそうですので、明日にでもアップします。

―王室に讃えられた、真の印象派― 岡山市で大回顧展を開催。

"ベラスケスの再来"、"20世紀最後の印象派"、"光の収集家"・・・数々の名声を博しながらも47歳という若さで夭折したスペインを代表する画家ホアキン・トレンツ・リャド。

肖像画を手掛ければ巨匠ベラスケスの精密さで描き、風景画を手掛ければ光の画家モネを彷彿とさせる。

彼は相反する画風を融合させた、まさしく天才画家。

デンマーク王室の著名な人物や、スペイン国王夫妻の肖像画を描き、世界を虜にしました。

また、リャドは絵の具を叩きつけるようにして飛沫を飛び散らせる、スプラッシングという手法の確立者でもあります。

至近距離で見ると、激しい筆遣いを残すダイナミックなタッチで滴り落ちて零れる色彩。

ですが、一定の距離を置くと世界は反転し、穏やかな風景画へと姿を変えるのです。

中心に置く四角いフレームは外との世界を繋ぐ『窓』。

そこから目も眩むような光、そよぐ風が窓外の香りを運んできます。

情熱を燃やしキャンバスと向き合いながらも、冷静かつ緻密に繰り出される技法。

風の色を捉え、香気を表現し、光と影を自在に操ったリャド。

きっとあなたがまだ知らない、真の印象派がここにあります。

結局随分、ここへ長い時間いたようで、帰りはラッシュに巻き込まれました。

そして、朝、シスターからお電話を頂いていましたので、ご一緒にお夕食を食べて、しばし、おしゃべり。

帰ると9時過ぎ。

明日は又、友人と少し早いクリスマスランチに行きます

今日の母は朝は眠そうでしたが、夜の電話では元気で、又、表装のことばかり考えていたようです。

★致知一日一言 【今日の言葉】

努力することの本当の意味

努力することの本当の意味は

人に勝つということではなく、

天から与えられた能力を

どこまで発揮させるかにある

━━━━━━━━━━

平澤 興(第16代京都大学総長)

月刊『致知』より

━━━━━━━━━━

★致知出版社の「ご縁メール」

≪【話題の人】阿部詩選手と恩師との対談≫

現在、発刊中の『致知』

2023年1月号「遂げずばやまじ」。

表紙を飾っていただいたのは、

東京2020オリンピック柔道

女子52㎏級金メダリストの阿部詩さんです。

両肩の怪我、その手術とリハビリを乗り越え、

去る10月の世界選手権でも自身3度目の優勝。

弱冠22歳にして金メダリストに

上り詰めるまでのお話は、

力強さと清々しさに満ちています。

─────────────────

また、好評をいただいた

2022年12月号「追悼 稲盛和夫」から

本誌を購読できるのは、本日までとなります。

90年の人生を全身全霊で生きられた

稲盛氏の足跡を偲ぶ上でも、

最上の一冊となっております。

稲盛和夫の遺した金言【本誌から抜粋】

─────────────────

・ラテン語に、

「仕事の完成よりも、仕事をする人の完成」

という言葉があるそうですが、

その人格の完成もまた仕事を通じてなされるものです。

いわば、哲学は懸命の汗から生じ、

心は日々の労働の中で練磨されるのです。

・若いときに苦難に出遭っても、

挫折を経験しても、絶対にへこたれてはなりません。

それは、神様が与えてくれた

「成長の糧」だと考えることです。

神様は苦難を与え、それを糧にして、

「今からの人生を素晴らしく生きなさい」

と励ましておられるのです。

・生きていくことは苦しいことのほうが多いものです。

時に、なぜ自分だけがこんな苦労をするのか

と神や仏を恨みたくなることもあるでしょう。

しかし、その苦労は魂を磨くための

試練だと考える必要があるのです。

苦労とは、試練であり、おのれの人間性を

鍛えるための絶好のチャンスなのです。

試練を「機会」としてとらえることができる人──

そういう人こそ、限られた人生を本当に

自分のものとして生きていけるのです。