今朝は6.1℃。

寒い朝になりました。

今日も忙しかったけれども、とっても充実したいい一日となりました。

最近、元気なのはよく睡眠を取っているせいかもしれないと思い当たりました。

5時前~5時半に目が覚めてももう起きません。

寝るのが遅いのでそのまま二度寝します。

暗いし寒いし。

根性なしです。

母と同い年の97歳の方や80歳代のグループは歩いているはずですが。

特に母のお友達は年に2回しかお休みしないと言われていました。

元旦と2日です。

今朝の

果物

果物

ちょっと趣向を変えてみました。

ことりさんに頂いたおみかんを忘れました

魔女姉さまに頂いた柿は入っています。

ボリューミーなので何かを忘れている気がする。。。

今日はまず8時からつねさんが来て下さいました。

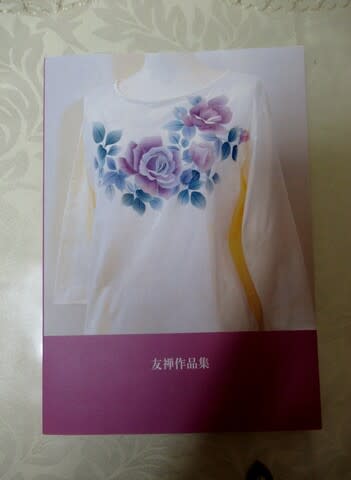

売り上げ(2万少々ありました)と3冊目となる母の「友禅」のフォトブック(1冊目「アートフラワー」、2冊目「表装」)を持って来てくれました。

表紙と

表紙と

表紙と最初のページには母の名前が入っています。

友禅は描いてはいろいろな人に差し上げていましたのであまり手元に残っていません。

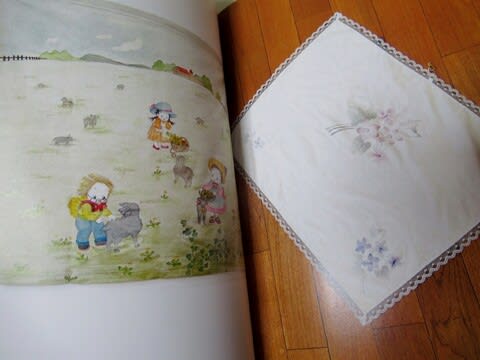

作品はタペストリー、ワンピース、エプロン、前掛け、Tシャツ、暖簾、バッグ、ハンカチ等。

ここには一部を載せました。

そして、本来は2冊目の「表装」の中に入っていないといけないのですが、後から出てきましたので、ここへ入れて頂いた色紙。

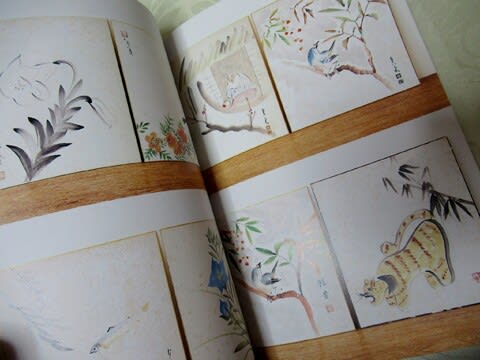

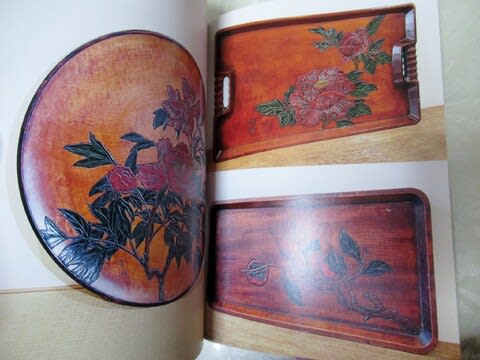

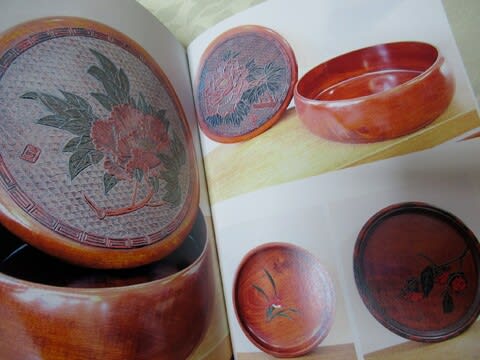

又、 これは母の末の弟の烏城彫りの作品の一部です。

これは母の末の弟の烏城彫りの作品の一部です。

差し上げたものも多く、又これらは掲載されている1部です。

叔父の作品も折角なので記念にここへ載せました。

作品は多岐に亘ります。

手鏡などもたくさんもらって、母も私も娘もお嫁ちゃんも持っています。

非常に細かい作業ですが、母方の系統は手先の器用な人が多いようです。

父の方が琵琶とか琴とか御詠歌とか文化系のものを嗜む人が多かったようです。

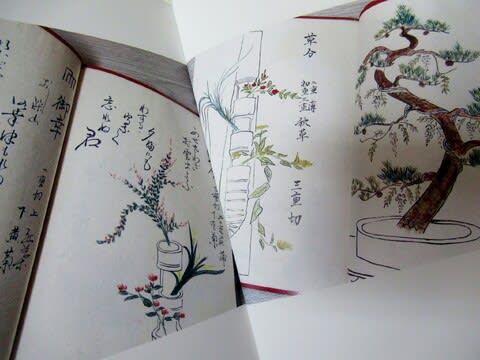

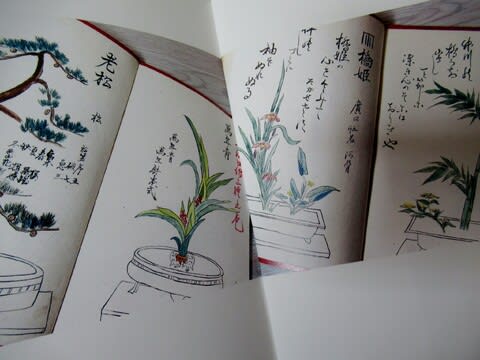

これは母の若い頃の華道のノートです。

これは母の若い頃の華道のノートです。

片付けていると、2冊でしたか出てきました。

素晴らしいのでもちろん取ってありますが、ここに何枚か記念に載せてもらいました。

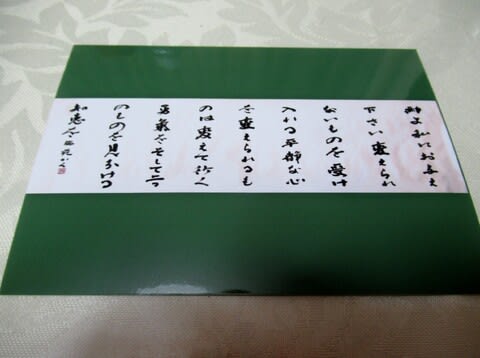

これは表装をこれからしょうと思ったのか、まだ軸にしないで裏打ちだけして取ってあった私の作品です。

これは表装をこれからしょうと思ったのか、まだ軸にしないで裏打ちだけして取ってあった私の作品です。

「神よ

私にお与えください

帰られないものを受け入れる平静な心を

変えられるものは変えて行く勇気を

そして二つのものを見分ける知恵を」

あとは大きな条幅のもので聖書の言葉(中国語)を展覧会用に書いたもので、選ばなかったものです、多分。

ちょうど一番目立つ場所にかすれやいい感じの漢字がくればいいのですが、自分で聖書の言葉を選んで書いていたのでなかなかいい作品には仕上がりませんでした。

ちなみに私が書くように先生に勧められた字体は「木簡」の字です。

8時から9時までつねさんと今後の粗大ごみなどを無料で捨てに行くネット予約などをしたり、「今年中にここを片付けたら全部が動くよ」等のアドバイスを頂き、予定を立てました。

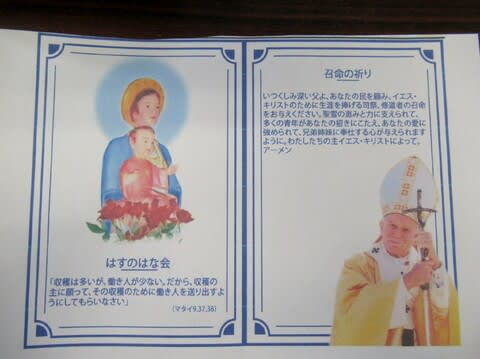

それから大急ぎで食事と準備をして、シスターがお誘い下さった「はすの会」とその講演会に出かけようとしたら、来週から行くリハ付きショートからお電話があり、今後の母への対応についてお話を伺っていたら結局、 家を出たのは10時10分。

家を出たのは10時10分。

御ミサは10時からでしたので少し遅れましたが、今日の御ミサは1時間以上に及びました。

あとで、神父様が「今日は失敗でした。お説教が長過ぎました」と言われていました

でも、熱のこもったいいお話でした。

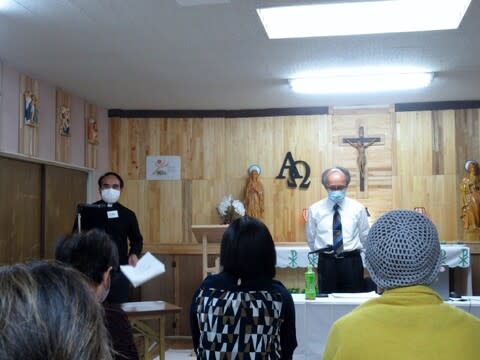

このお二人共がベトナム人です。

このお二人共がベトナム人です。

向かって左側の神父様は今、日本語を勉強中です。

この写真を写メで友人のブロガーさんに送ったところ、「陛下」と間違えられて、「一体どこにいるの 」という一幕も

」という一幕も

確かに「陛下」に似ていらっしゃる

お食事の時にこのことをシスターにお話したら「神父様にお話したら」と言われました。

「でも、ベトナム語、話せません」と答えると「英語で話したらいいですよ。私が呼んで差し上げましょう。『神父様~』(ちなみに英語ではFatherと言います)」

そこで、あまり話せませんがと言いつつ英語でお話をしたら、神父様もそうだと言われました。

しかし、これは全くの嘘で、後で神父様に「すごく流暢に英語を話されるのですね。神父様は嘘つきですよ」と笑いますと「本当にちょっとしか話せない」とあくまでご謙遜

それはともかく、

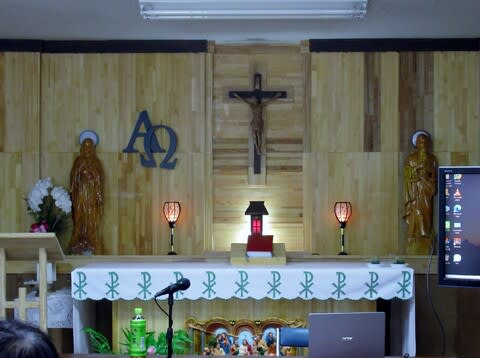

お御堂の中の 右端に良い席を見つけました。

右端に良い席を見つけました。

聖歌隊ではなく、一番後ろで、しかも一人掛け。

(聖アグネスと二人掛けでした~ )

)

1人ベトナムの青年が来ていました。

日本語が少し話せて、ここの西側からも車が入れるようにしているのだと説明してくれました。

そうなると確かにすごく便利になります。

「はすの会」とはベトナムの神学生を支援する会のようです。

ずっと以前(真面目に教会へ行っていた頃)はフィリピンの神学生を支援する会に入っていました。

今は円高なので支援も大変そう。

私も入ろうと思いましたが、バタバタしていて出来ませんでしたので又後日、入らせて頂こうと思っています。

ごミサのあとは正式名称「ベトナム・日本交流の家」に移ってお食事。

これはベトナムコーヒーです。

濃いそうなので少し頂きました。

そして、シスター同様コンデンスミルクを入れて初めて飲みました。

甘かったですが、美味しかったです。

ベトナムで作っておられるみたいで(神父様の親戚が )、「とっても美味しいです」とお伝えしたら後で豆を下さいました

)、「とっても美味しいです」とお伝えしたら後で豆を下さいました

「お支払いします」と言いましたが、「このくらいの事、大丈夫、大丈夫」

レモングラスは赤磐の交流の家 で作っているそうで、お風呂用に下さいましたのえ、早速、今夜レモングラス湯にしました。

で作っているそうで、お風呂用に下さいましたのえ、早速、今夜レモングラス湯にしました。

1時からは、隣のお部屋のベトナムスタイルのお御堂で、水島協同病院の元院長の里見和彦先生による講演「医療の中の生と死と」がありました。

シスターがこの講演がきっと私の役に立つだろうと思われて誘って下さったようでした。

今日、いらしていた会員さんは20人少々。

でも、この講演会にはもっと多くの方が参加されていました。

今日のお話は3部構成

1、ひとは愛し愛されるために生まれてきた

2、医療倫理は患者中心の医療、私たちの実践

3、すべてのひとが幸せに行き、幸せに人生を終えるために

1、ひとは愛し愛される為に生まれてきた

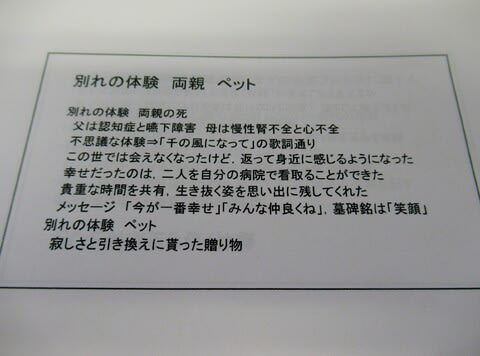

●別れの体験 両親 ペット

ここは特にドクターの経験話でとても参考になりました。

ここは特にドクターの経験話でとても参考になりました。

ご両親をご自分の病院で看取られたわけですが、あとのお話によりますとずっとご一緒に住んでいらしたわけではなかったそうです。

病と老いと、かわいそうで大変な中を生き抜いたご両親は誇らしい思い出を残してくれたと言われていました。

ペット(トイプードル)についてはずっと一緒だったので、ご両親様とは又違った喪失感があり、人生が色褪せたそうです。

そして、前は自分の家のルナちゃんだけがかわいかったそうですが、寂しさと引き換えに、生きとし生けるものがとてもいとおしくなるという贈り物をもらったと。

●愛し愛されるために生まれてきた

盲導犬とユーザーのお話

「結局人は愛し愛されるために生まれて来た(瀬戸内寂聴)」

●老いと病は生き抜く体験

●死は終わりではない、物語と物語をつなぐ

恐怖ではあるが苦しみからの解放、安らぎ、永遠の平和であることも事実(ちなみにこのドクターはキリスト者ではありません)

●傍らにいる・傾聴はやさしさの根源、ケアの本質

「ときどき治す、しばしば和らげる、常に慰める(アンブロース・パレ)」

2、医療倫理は患者中心の医療、私たちの実践

●1枚の事前指定書の持つ力

家族とお正月を過ごした後、「もう楽しみはなくなった」と鎮静(セデーション)を希望した方のお話。弱っている場合そのまま亡くなってしまう場合もあるので、お子さん方にもう1回連絡をするように言われたそうです。

そして、感謝しつつ4日後に亡くなられたそうです。

(この方の場合だったかどうか定かではありませんが、がんの人の苦しみは生きる希望を奪うほどだるい)

このような経験は私のホスピス勤務時代にもありました。

私がお預かりした双子のお嬢さんのお母さんがやはり3日間のセデーションを希望されました。

そして、お正月の4日に亡くなりましたが、この3日間をご主人と二人で過ごされました。

(娘の話に寄りますと今は痛みのコントロールがかなり進んでいるのでセデーションはあまりしないと以前言っていました)

●事前指定書からACP(人生会議)

ACP(Advanced Care Planning, 事前ケア計画, 愛称人生会議

●人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018)

●人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018)の改善点

「終末期」を「人生の最終段階」に変更

単身世帯が増えているので、「家族」を「家族等(親しい友人等)」に拡大。

●ひとりきりでなかった

病院では時々亡くなった方の見元がわからず一人で出棺の方もいるそうですが、「家族等」と拡大されたので病状説明が出来るようになり身寄りがいなくても地域の人に支えられて晩年を過ごされていたことがわかり、出棺の時にも語根所の方々がいらしたケースを話して下さいました。

「すべての生と死には物語がある」とおっしゃっていましたが、これはもう当たり前のことですが、ホスピス勤務の時に本当にしみじみそう思いました。

●医療倫理4分割法による事例検討

医療的事項・患者の意向・QOL(生活・人生の質)・周囲の状況の4つの角度から最善の対応を見出す方法。

この倫理委員会にベトナム人の神父様も参加なさっているそうです。

全く知りませんでしたが、日本にいらしてもう18年だそうです。

●最後の願い

やり残したこと、それに応えよう!

「笑って死ねる病院(テレビ金沢)

最後の願いを生きる目標としてみなで共有,それをかなえ笑って最期を迎えてもらうための実践

3、すべての人が幸せに生き、幸せに人生を終えるために

●自分だけが幸せでも、幸せとは言えない

「無縁社会(NHKスペシャル⇒2012年出版」

家族や社会等から孤立している単身者の死を「無縁死」

凍死や賀詞を含めると年間3万2千人。1000人が身元不明。

それに自殺者3万人と合わせると時代の暗さと符合すると言われていました。

●医療活動の中の数々の現実と私たちの対応

病院では

ほっとスペース25(緊急一時宿泊所)の立ち上げ・・・10年間で633人が利用

気になる患者訪問

無料低額診療

仕事を見つけて再出発なさった方や「こんなに人に心配してもらったことはありません」と感謝して永眠なさった方もいらっしゃるそうです。

●自己責任の社会,誰かが助けてくれる社会,どっちがいい?

このコロナ禍は炊き出しに並ぶ列はリーマンショックの時よりも長くて、昨日まで普通の女性だった人が解雇されて並んでいたりするそうです。

雨宮処凛「支援の現場から考える,コロナ後の世界」(内田樹編書「ポストコロナ期を生きるきみたちへ」に投稿)

ペットを連れた路上生活者の支援+「反貧困犬猫部」の立ち上げた物語

路上でケアを受けることなく死んでいくペットの運命を変えた援助⇒ペットの食事とお薬もいるのでその為のお金も集められたそうです。

●やさしくない国ニッポン?

「国は貧しい人々の面倒を見るべき」の質問(ピュールサーチセンターの調査,2007)

「はい」の回答率⇒スペイン96%、英国91%、中国90%、韓国、87%、米国70%、日本は50か国中最低の59%。

「やさしくな国ニッポンの政治経済学 日本人は困っている人を助けないのか」田中世紀著

憲法25条に国民は,「健康で文化的な最低限の生活を営む」権利を有する

国は,「すべての生活部面のついて社会福祉,社会保障,公衆衛生の向上」に責任を有するとある。

これに立ち返るべきと言われていました。

●ひとりもとりこぼすことのない医療に思いを馳せる(これはドクターの想い)

これはギリシャのヒポクラテスの言葉のようです。

窓口負担0が絶対に必要だと言われそういうドクターのグループがあるそうです。

介護保険が出来た2000年は良かったそうですが、それからは下り坂。

国が良い制度を作るべきだと言われていました。

質疑応答はとても活発でした。

私の質問にドクターが「頭が真っ白になった。ご自身でわかっているでしょう」と言われました

救急車を呼ぶ時と呼んではいけない時(病院で一人で逝かせない為に)、娘にも言われていますが果たして素人の私にわかるかどうか。

生きていたくもないけれど、死にたくもない(あるいは死にたくないから生きているだけ)という母にどうしたらいいのか・・・。

あとで、気になられたようで茶話会の時にそばに来て下さっていろいろお話しました。

結局、皆、寂しいと思いますけれども、特に病を持つ人やお年寄りは寂しいのですねと。

私が今、母に出来ること。

「優しさの根源、ケアの本質」・・・ドクターは院長職を退き時々患者さんゆっくり過ごされる時間が出来たそうです。

そうすると「こんなに話を聞いてもらったことはない」と言われるそうです。

私達はとにかく忙し過ぎると・・・。

でも、これに尽きるのかもしれません。

私もバタバタとしていると「施設の人みたい」と言われます。

しばし、ゆっくり母のそばに座りしっかり向き合って話を聞いてあげること。

決して孤独にさせないこと。

そう最近思っていましたが、やはり、答えは自分の中にあったようです。

母の為とは言え忙しくし過ぎでした。

終わったのは4時頃でした。

その後、請求書もきましたし、支払いも兼ねて母にフォトブックを託けに行きました。

バザーで買ったこれも一緒に。

バザーで買ったこれも一緒に。

帰ったら4時半。

今日の朝顔は九輪

これは明日、咲きそう。

頂き物やバザーで買ったもの。

頂き物やバザーで買ったもの。

バザーのお金は自由。

ベトナムの神学生の為の支援に使われるそうです。

母とお揃いのポーチ

母とお揃いのポーチ

神父様が下さったコーヒー豆

以前、欲しいなあと思っていました。

まだ残っていました。

男子のトラピスト修道院編はトラピストの神父様と大学時代から文通(今や、死語 )をしていましたので頂きました。

)をしていましたので頂きました。

来週から、高校時代の友人と四国へ旅する予定でしたが、昨日健診からの帰り、駐車場の近くで降ろしてあげた後、駐車場で転んだそうです。

このことは昨日聞いていました。

今朝、どんな様子か聞くと痛いから整形外科に行ってみると。

3時半頃ラインが来て、左胸にヒビが入っていたと

本人は行く気でしたが、来週の旅は今回は中止にしようと提案しました。

その後、21日から23日までベトナムの女の子達のお泊りの話がありお受けしました。

アメリカから有名な神父様がいらっしゃることになったようです。

詳しいことはまだよくわかりませんが、旅に行かなくなったのでこれもご縁ですね。

今日の母は午前中は寝ていたそうですが、元気によく食べて過ごしたようです。

フォトブックを受け取ったか聞きますと受付の方が「優しいお嬢さんですね」と言われたとか。

「これから、カルタを読んでみる」と言っていました。

私は「明日、帰宅したらカルタをしよう」と言いました。

「うん」と母

★致知一日一言 【今日の言葉】

40年以上ハガキを書き続けて気づいた「人生のコツ」

どんな人と一緒になっても

どんなことにでくわしても

つぶされない人格をつくり、

幸せに楽しくいられる人になりたい

━━━━━━━━━━

坂田道信(ハガキ道伝道者)

月刊『致知』より

━━━━━━━━━━

ハガキを書く――。

この、日常の言わば

何でもないようなことを継続・実践し、

「ハガキ道」という道にまで

高めた坂田道信さん。

学問はない、裕福でもない、

逆境の連続だった人生を、

ハガキ一つで開いてこられました。

そんな坂田さんが

月刊『致知』読者限定の

講演会で語った内容は、

「人生のコツ」とも

言うべき教えで溢れています。

★致知一日一言 【今日の言葉+α】

稲盛和夫さんと『致知』の縁

――――――――――――――

★稲盛さんと『致知』の縁

――――――――――――――

稲盛さんと弊誌の出逢いはいまから35年前、

そのきっかけをつくってくださったのが

TDK中興の祖と呼ばれた

素野福次郎先生です。

素野先生は『致知』の熱心な愛読者で、

「これからの日本に一番大事なのは人材教育だ。

そのためには『致知』を

社長に読ませなくてはいけない」

と巻き紙の手紙を添え、

身銭を切って約250名の企業経営者に

『致知』を1年間贈呈してくださいました。

その中の1人に稲盛さんがいらっしゃり、

ご縁ができたのです。

1987年2月号に初めてご登場いただいて以来、

折に触れて様々な方とご対談いただき、

7回にわたり表紙を飾っていただいた上に、

5冊の書籍の刊行、数々のご講演を賜りました。

この続きはHPをご覧ください

【編集長手記/特集「追悼 稲盛和夫」に込めた思い】