最近少し早めに寝るようになったせいか、4時に目が覚めました。

夏なら起きるところですが、もう少し寝ることにしましたら、次に目が覚めたのは6時20分。

遅くなりましたので太陽は既に昇っていました。

気温は17℃。

肌寒く感じられましたので半袖は止めて七分袖を着ました。

もう公園には誰もいませんでした。

やはり、朝は気持ちがいいです

昨日、 お花を足したハンギングバスケット

お花を足したハンギングバスケット

今朝の

果物

果物

今日は一日忙しかったです。

朝一にケアマネさんから「看護師さんのおられる時間帯に合わせて行きます」とメール。

でも、その後、ショートステイのケアセンター長さん 施設長さん

施設長さん からお電話があったそうで、「午後から行きます」。

からお電話があったそうで、「午後から行きます」。

「退所命令」が下ったのではないかとドキドキ。

でも、それならそれで又、道は開けるからいいわと思いました。

9時から訪問看護師さんが来て下さり、10時半まで居て下さいました。

看護師さんも思い余って連絡帳に 以下の文章を書いて下さいました。

以下の文章を書いて下さいました。

あとで、リハの方がこれを見られて「こんな当たり前のことを書かないといけないなんて」と嘆いておられました

その後、今日は珍しく母が起きていました。

前回に続いて、領収書のチェック。

根を詰めるとやはり後で反動が・・・

母は朝食時も昼食時も最近「欲しくない」と言います。

でも、座って目の間に食べ物が並べば少なくとも半分は食べてくれます。

何故、最近、食べたくなくなったのか。。。

朝食はスクランブルエッグとサラダ以外は食べました。

そして、熟柿も。

今日の昼食

粗食です。

母はお赤飯はまずまず食べてくれましたが、あとは少しずつ。

揚げ出し豆腐は1つ。

鯖焼きに到っては手を付けず

でも、朝のスクランブルエッグとサラダを食べました。

こうして書いてみますとまずまず食べているかなとも思えますが・・・。

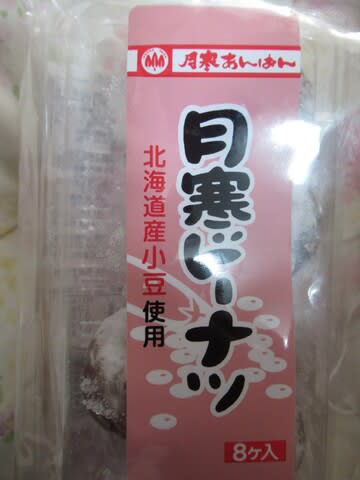

今日のおやつ

北海道の小豆を使って北海道で出来たあんドーナツ。

美味しかったです

看護師さんやケアマネさんやリハの方にはアイスコーヒーとバームクーヘンにしました。

3時にケアマネさんが来られました。

施設長さん 曰く「そんなに信用がないのなら退所してもらっても」とやはりおっしゃったようです。

曰く「そんなに信用がないのなら退所してもらっても」とやはりおっしゃったようです。

ケアマネさんがしきりに悔しがっておられました。

ケアマネさんもお父様を施設に預けていらした時には本当にいろいろあったとおっしゃっていました。

「私も白黒はっきりさせたいタイプなんだけど、やはり『人質』みたいな存在なのよね」と。

本当はそれではいけないし、上の評議会 とかに言う手もあるけれども、今は本当に介護職員が不足しているので、他に変わる場所もないのが現状なので本当に残念だと言われました。

とかに言う手もあるけれども、今は本当に介護職員が不足しているので、他に変わる場所もないのが現状なので本当に残念だと言われました。

「もう一か所あるにはあるけれども、お風呂が1回だから、その時に入れなかったら1週間お風呂に入れないのも辛いからねぇ。。。」

あれこれ話し合った結果、母が今のショートを気に入っていますので、今回は看護師さんも書いて下さっていますからそれで様子を見ることにしました。

毎日、お風呂があり、

お食事は解凍食等ではなく手作り。(おやつも)

利用中のお洗濯をして下さるのも助かります。

難しい時も多そうですが、フロアを歩かせても下さる。

前の小多機ならもう車椅子生活で寝たきりになっていたに違いありません。

おむつを5枚もあてて

ドクターもよく「あれから考えるとね~」と苦笑しておられます。

本当にいい面がたくさんありますので、お薬の管理をきちんとしてほしいです。

これは最重要です

最初からすれば連絡ノート(介護ノート)もちゃんと書いて下さるようになりましたし、とにかく今回は看護師さんが書いて下さっていますのでこの印籠(紋所)で何とかなるのではないかと期待しています。

母は昼食後からはしんどくなって寝ていました。

4時になり訪問リハビリの方が来て下さいました。

「私なら我慢出来ないから他を探す 」

」

皆、それぞれ一緒になって憤慨して下さっていて、一人で母を守る為に戦わないといけなかった頃のことを考えますと気分的にとても楽です。

「チームNちゃん」が出来ているわけですから。

母はその後は何とかお薬だけは2回辛うじて飲ませましたが食事もしないで寝てしまいました。

夕刻、ゴミ捨てがてら、1周だけ外の空気を吸いに出ました。

★致知一日一言 【今日の言葉】

出合った言葉の数だけ、

その人の世界は豊かに広がっていく

――――――――――

村尾佳子(グロービス経営大学院常務理事)

★致知出版社の「ご縁メール」

「よいか、言葉ほど大切なものはない。

時には命とりになる。

一度発した言葉は四頭立ての馬車で追いかけても追いつかんぞ」

この言葉は、千玄室氏が若き日に、

師の後藤瑞巌老師から教えられた言葉だそうで、

(中略)

普段何気なく使っている言葉にも

今一度意識を向ける良い機会になればと・・・

★エドガー・ケイシー

今日(10月15日)の珠玉のリーディングをお届けします。

他の人々を助けることが、自分のトラブルを取り除く最善の道である。

Helping others is the best way to rid yourself of your own troubles.

(5081-1)

★バラ十字会 メールマガジン (毎週金曜日)

こんにちは。バラ十字会の本庄です。

━…………………━

下記の公式ブログで読むと、話題に関連する画像を見ることができ

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M

━…………………━

秋もすっかり深まり、東京板橋でもジャケットが必要な季節になり

朝の空気がすがすがしく感じられます。

いかがお過ごしでしょうか。

この数日、ベランダで育てているクチナシに青虫が何匹も付いてい

秋は蝶や蛾の羽化の季節なのでしょうね。

また10月の初めには、毎年ノーベル賞が発表されます。

何でこんな話をしているかというと、札幌で当会のインストラクタ

お楽しみください。

▽ ▽ ▽

文芸作品を神秘学的に読み解く(30)

『少年の日の思い出』 ヘルマン・ヘッセ

森和久

「ちぇっ。『そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな。』

1947年頃から中学校の国語の多くの教科書に取り上げられてい

級友に言い放ったこともあるかも知れません。

それだけインパクトの強い作品とも言えます。

蝶の標本コレクションを見たことで、「私」の「客」が、自分の少

少年時代に彼も蝶のコレクションをやっており、隣家の少年の珍し

しかし、思い直し少年の部屋に戻り元に返そうとするのですが、そ

その夜、母に促された彼は、少年の家へ行き、謝罪しようとします

その夜遅く、彼は自分の全コレクションを指で粉々に押し潰すので

物語は「私」が「客人」の語った少年時代の思い出を述べるという

いわゆる『額縁構造』です。

そのため話の信憑性は薄れますが、物語性は高まっています。「客

「客」の思い出語りに主に登場するのは、本人と彼の母親、そして

作者のヘルマン・ヘッセは、2人をはっきりと対比して書いていま

主人公であるこの「客」は「彼」、「友人」そして後半では、「僕

拙文では、これからは「僕」として表記します。

10歳の「僕」は蝶を採集しコレクションするという情熱に日々の

高橋健二訳では『遊戯』としている部分も原文では、”da nahm dieser Sport mich ganz gefangen und wurde zu einer solchen Leidenschaft,”(直訳:その時、このスポーツ・競

「僕」は野山を駆け巡り、蝶を捕獲することが主眼で、獲物を美し

それに対しエーミールは、「傷んだり壊れたりしたチョウの羽を、

採集自体は得意ではないようで、「彼の収集は小さく貧弱だったが

「僕」のエーミールに対する評価は、

「非のうちどころがないという悪徳をもっていた。それは子供とし

ある時、近辺では珍しい青いコムラサキを捕らえた「僕」は、思い

エーミールは、珍しいことは認め20ペニヒ(1ペニヒは百分の1

「僕」の心はかなり傷つきます。

読者には「僕」の少年らしさに対し、エーミールの陰湿さが強調さ

2年後、エーミールがヤママユガという貴重な蝶を蛹から孵しまし

捕獲したのではなく、孵したというのがエーミールらしさを表して

「僕」はそれを見たくてしょうがなくなり、エーミールの家に行き

しかし良心の目覚めによって、引き返し元に返しました。

ところがそれはポケットに入れたせいで、粉々になっていたのです

人は誰でも隠されたもの(見られないもの)を見たい、ないものを

誰でも持つせつない情念です。

特に少年期には理性の未熟さも相まって、衝動的に行動してしまう

読者は「僕」にシンパシーを感じ、感情移入することになります。

盗んだことに同情し、人間の持つ弱さに共感するのです。そしてエ

「僕」は盗んだ上に、美しく珍しい蝶を粉々に潰してしまったので

「僕」は自責の念で苦しみます。

「僕」が母に告白すると、母はすぐにエーミールに謝罪しに行くよ

このような背中を押してくれる人はとても重要です。

「僕」がエーミールの所へ行くと、「だれかがヤママユガをだいな

エーミールは「僕」が犯人だとは疑ってもいないようです。

見せてもらうと、エーミールは粉々になった蝶を修復しようとして

「僕」の心はもう嘘をつくことなど微塵も考えません。

自分がやったと伝え、説明しようとします。

しかし、エーミールは「冷淡にかまえ」、「僕」の収集を全部やる

「その時初めて僕は、一度起きたことは、もう償いのできないもの

この物語は、光と闇の対比も明確に織り込まれています。

事件を起こすまでの「僕」は活発な少年として、光り輝く人生を送

最初の現在の場面で、「僕」である「客」は散歩という活動=光の

「私」の収集コレクションを見る頃には、「たちまち外の景色は闇

さらに「客」が思い出を語り始める頃には、「わたしたちの顔は、

「僕」である「客」は、闇の奥へ奥へと入り込んでいくのでした。

彼にとっての少年の日の思い出は、深奥の闇なのです。

エーミールの所から失意のまま帰った「僕」は、自分のコレクショ

そしてチョウチョを一つ一つ取り出し、指でこなごなに押し潰して

底なしの闇の中で物語は終わってしまいました。

もうその深い闇から彼は戻って来られないのかも知れません。

本来の『額縁構造』なら当然あるべき「私」と「客」とのエピロー

より一層読者には鬱々たる気持ちを抱かせることになりました。

「僕」はどんな気持ちで自分の蝶を押し潰し続けたのでしょう。

悪者となった自分、そんな自分にしたエーミールの言動への言い知

そして、エーミールとの関係を想起させる蝶のコレクションとの決

12歳の頃から20年以上は経っていると思われるこの時でさえ、

「僕」は少年時代の挫折と幻滅に依然として拘泥し、捕らわれた自

まるで自分がピンで刺された蝶の標本のようです。

神秘家ならきっちりと向き合うことを理解していたことでしょう。

ところで、「指でこなごなに押し潰してしまった。」ということは

原文を見てみましょう。

”Und dann nahm ich die Schmetterlinge heraus, einen nach dem andern, und dr?ckte sie mit den Fingern zu Staub und Fet-zen.”(直訳:そして、私は蝶を一匹ずつ取り出して

「~してしまった」という「意にそぐわない」ような意味は見いだ

文脈からそうなのか、翻訳者である高橋健二氏の意訳なのか?

時間がなくて調べられませんでしたが、状況的には「僕」の揺るぎ

この作品『少年の日の思い出』(Jugendgedenken)

初稿は『クジャクヤママユ』(Das Nachtpfauenauge)で、内容的にはほぼ同じです。

大きな違いは、初稿では「僕」の名がハインリヒ・モーア(Hei

初稿にあった名が消されたことにより匿名性が増し、読者により共

また、エーミールは蝶の標本作り以外にも切手の収集もやっており

なお蝶と蛾には生物学的な意味での区別はなく、ドイツ語では蝶と

ドイツ語で蝶と蛾を区別する場合、蝶は「昼」を意味する”Tag

ヤママユガ(作中の具体的種はクジャクヤママユ)は”Nacht

△ △ △

ふたたび本庄です。

私はまだこの本を読んだことがなく、この紹介でとても読んでみた

ヘッセの小説の中で、私がもっとも良く覚えているのは『ガラス玉

高校生の時に読んで、とても強い衝撃を受けました。

彼がノーベル文学賞を受賞するきっかけになった作品だとされてい

ネタバレにならないように少しだけ紹介すると、舞台は西暦240

この芸術の達人ヨーゼフ・クネヒトは、ガラス玉演戯の発展のため

下記は森さんの前回の文章です。

記事:『風立ちぬ』

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M

では、今日はこのあたりで。

また、お付き合いください(^^)/~

□■□■□■□■□■

札幌市近辺にお住まいの方にご紹介があります。

バラ十字会AMORCの公認インストラクターの森和久さんが、道

【2021年度の後半のテーマ】 潜在能力を開発する技法と法則

毎月、第2・第4金曜日の18:20に開講し、最初の30分は無

気軽にお越しください。

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M

(新型コロナウイルスの感染状況によって、開催は変更されること

□■□■□■□■□■

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇

■編集後記

薄い色のビオラが咲いていました。

https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇