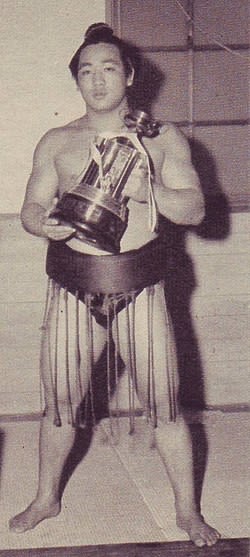

大相撲の初場所は、千秋楽の一番で、関脇 御嶽海が横綱 照ノ富士を破り、13勝2敗で幕内最高優勝を決めました。御嶽海は3回目の優勝を成し遂げるとともに、ここ3場所の通算成績が33勝12敗となって、大関昇進の基準である33勝をクリア。千秋楽で横綱を破った相撲内容と合わせて、場所後の大関昇進が確実になりました。

今から5年ほど前、まだ営業で全国を飛び回っていた頃の話ですが、木曽に金融法人のお客様(いわゆる農協系のお客様です)が居て、年に1回、ご挨拶に伺っていました。場所は、JR中央本線 木曽福島駅からタクシーで10分程度のところでしたが、まずビックリしたのが、木曽福島駅を降りると、もうそこには「御嶽海」のポスターばかりが貼られていて、御嶽海一色の町なのです。

駅の売店でも、御嶽海にちなんだ饅頭だの煎餅などが売られていて、町を挙げて御嶽海を応援している状況。実は、あのあと2回も優勝しながら、次の場所の大関獲りには失敗していたので、今回のように、優勝と同時に大関を決めたのは、地元にとっては、この上ない喜びだったと思います。

ところで、長野県出身の大関は、あの伝説の力士 雷電 以来とのこと。史上最強とも言われる雷電と並び称されることは大変なプレッシャーだと思いますが、御嶽海の良さは、迷わずに前に突き進むこと。この型を忘れなければ、さらに上を目指せると思います。期待しています。

【補】押し相撲の御嶽海に対して、横綱審議委員の一部からは『横綱になりたいならば、堂々とした四つ相撲を!』などと、また馬鹿げた意見を寄せてくると思います。その時は、全国の相撲ファンの皆さん、横綱審議委員にハッキリ『NO!』を突き付けて、『馬鹿者‼』と𠮟りつけてやりましょうね!