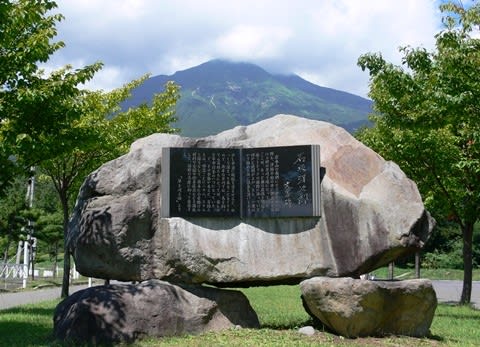

映像:弘前公園の片隅、未申櫓前に白神の詩人、福士幸次郎の詩碑が建つ。

碑文: 『 胸にひそむ 火の叫びを 雪ふらさう 』

解釈:なんと切ない歌だ。破天荒な生活人であった福士幸次郎の心の叫びか

それとも悲しみの祈りか。・・・冷たい雪で冷さなければならない程熱い

想いが尽きる事は無い、余の人生は終焉しても変わらない・・・と解すが。

弘前城址は広大な割に歌碑が少ない。そんな中、郷土の詩人福士幸次郎の魂

を見つけた。詩人としても駿英だが、「母の詩」で有名な詩人サトウハチロー

の恩人としても知られている。代表的な詩集に「太陽の子」『展望』等がある。

『太陽の子』より「男性の歌(11月17日)」

世界中の人が苦しい顏をしてると

自分は烈しい羞恥の心が起る

自分は斯うしては居られない

斯うしては居られない

ニイチエは超人と普通人を比較して

普通人を猿として笑つた

自分が世界中の人間が猿みたいに見えると

烈しい羞恥の念が起る

自分は斯うしては居られない

斯うしては居られない

自分は人間に生れた筈だ

確かに人間として生れた筈だ

吾れにしろ君にしろまた彼れにしろ

おお彼れにしろ

『展望』より「恢復」

人生は苦難と愛の庭、

荒い心に温柔をつつみ、

眞茂る木の葉に紅い實點々と、

秋の日照りに槇の並樹の、

逞しく足を揃へるその苔青い幹。

やがては冬來り、葉は落ち、

枝はささくれ立ち、

あの險しくも白眼をした雪もよひの空、

寒い雨、

地凍る霜の夜明け、

君の呻きは細枝をふるはし、低い空を嘯(うそぶ)かう。

缺乏の黒い感情、

苦痛に充ちた忘失の眼、

この身にふりかかる苦しみの出所は何?

やがては池の氷も黒ずみ、

廣い畠地は割れ、

さびしくも小鳥鳴き、

天地ことかはる季節のさかひに、

君はその時見ぬか、ああ見ぬか、暗く嚴かに

淋しくまた賑かな春と冬との分れ目を!

空は暗く、風は低く、日は短く、

しかし何處にか胸にはらむ恢復の希望……

所感:福士幸次郎は明治生まれだが口語自由詩という現代詩を成す。しかも

時に繊細、時に猛々しく、時に厳やか、時に明朗な様は白神の自然に

も似ている。『白神の詩人』の称号にふさわしい現代詩の祖だ。その

詩風は萩原朔太郎へと引き継がれた。白神の街、弘前という地は白神

の風雪に耐え、春爛漫の歓びを全身で表現する芸術家たちを輩出した。

冬のお城は雪がなければ、堀も木も遮るものがない。今日も新しい発見!

下乗橋の真下に見逃しそうな景観。僅かな水面に天主閣が映っている。

美しの里、美しの城、美しの津軽にはこんな素敵な空間がたくさんある

参照#弘前城(津軽藩)探訪紀行

映像:本丸虎口の石垣の巨大石。向側の石垣にも同じ様な巨石が設置。

普段、何気に通り過ぎる景観。冬、花も葉も無くなった時、存在感を

増すのがこの巨石(亀石)。下乗橋を渡り、右に折れると右手にある。

威圧と防御の堅牢さを示す、石と木の時代が示す構造物のマジックだ。

解説:戦国時代の城壁で虎口などには巨石を配し訪問・進入する者を

威圧する意味もあり、これだけの大石を設置する力を誇示する。

「虎口(こぐち)」とは城や各曲輪、重要な場所への出入口を指す。

参照#①同じく大石を配置した上田城 ②北のまほろばの城・弘前城

民話の里遠野郷八幡宮。遠野市一帯の氏神様だ。柳田圀男著「遠野物語」に

に出てくる権現様を祀る。東日本大震災では復興支援基地ともなった遠野市

のパワースポットとしても人気があり民話の里を体験できるゾーンでもある。

遠野郷社、八幡神社境内の広い馬場では民話の里に相応しい伝統芸能が季節

毎に繰り広げられる。雪が融けて農事が一段落し、夏の躍動が甦る頃、民話

の里のお祭りは鮮やかな原色のもと人びとが舞う。・・・そんな頃にまた来たい。

社格:郷社 祭神:誉田別尊、大国主神、事代主神、少彦名神、御歳神

祭礼:黒森神楽巡行、篝火シシ舞(八幡鹿踊、湧水鹿踊、板澤しし踊り、白澤鹿子踊)

映像:弘前りんご公園内にりんごの形をアレンジした可愛いりんご追分碑がある。

碑の中央部に筆者が帽子を被り、カメラを構えているのがわかりますか

戦後の混乱が一段落した昭和27年人々の心に希望を灯したのが美空ひばり(15才)が

歌う「リンゴ追分」。力強く確かな歌唱は来るべき経済発展の道標の一つとなった。

~りんご追分:美空ひばり歌 作詞 小沢不二夫 作曲 米山正夫~

♪リンゴの花びらが風に散ったよな

月夜に月夜にそっと え・・・

つがる娘は泣いたとさ

つらい別れを泣いたとさ

リンゴの花びらが

風に散ったよな ああ…♪

『お岩木山のてっぺんを

綿みでえな白い雲が

ポッカリポッカリ流れていき

桃の花が咲き さくらが咲き

そいから

早咲きのリンゴの花ッコが咲く頃は

おらだちのいちばんたのしい季節だなや

・・・ ・・・』

♪つがる娘はないたとさ

つらい別れを泣いたとさ

リンゴの花びらが

風に散ったよな ああ・・・♪

決意:

この「リンゴ追分」は津軽に根差す民謡のエッセンスが時代の先端音楽と融合して出来た白神の歌といってもよい。津軽白神の大地から日本中の人々に希望を与えた調べは国民の宝だ。ここまで書き継いで来て漸く決心が着いた。自然は日本どこでもある。北海道でも九州でもない、津軽は津軽で勝負だ。失われた自然を取り戻し、身の丈にあった努力をし、ズッパド津軽を味わって貰う、それが観光客を迎える最大のお持て成しだ。

映像:小説『草を刈る娘』の舞台となった岩木山の麓に石坂洋次郎の石碑が建つ

石碑とはこんなに偉人の偉業を発露させるものなのか。全国の温泉観光地を訪ねて

思うものである。我故郷、岩木山の石碑も又、感動のモニュメントだ。小説の映画

化でヒロイン役:吉永小百合(18歳)がこの地でロケしたこと、我青春の証しだ。

小説:『草を刈る娘』より

『岩木山の南側になだれた広い裾野も津軽平野の中に散在する五、六ケ村の

草刈り場になっていた。・・・一里ばかり離れた所に温泉も湧いており少し

早めに晩飯を済ませると、ゆっくり温まって来ることもできたので・・・・・・』

所感:津軽の文化

村の娘たちと若者がこの草刈り場で出会い、背よりも高い草むらでの秘め事は何も

ない時代の一瞬のときめきであった。眼下の白神の山々は、小説『青い山脈』のイ

メージ舞台。その後NHK大河ドラマ「いのち」のロケ地。津軽は全国区の文化を有す。

映像:弘前りんご公園内に設置されている石坂洋次郎の記念碑

りんご公園はちょうど岩木山を望む位置にある。その岩木山の麓には石坂洋次郎

「草を刈る娘」の文学碑があり、ここの記念碑と向かい合う形になっている。正

に石坂洋次郎文学は岩木山と津軽平野、そして『青い山脈』と表現される白神の

山々から生まれた証左である。

碑文:石碑には自筆で次のように刻印されている。

『物も乏しいが 空は青く雲は白く、

林檎は赤く、女達は美しい國、

それが津軽だ。

私の日はそこで過ごされ、

私の夢はそこで育くまれた。

昭和49年9月 石坂洋次郎』

所感:津軽白神を代表する文学者石坂洋次郎の青春小説は色で表現すると『青と

白と赤と緑』。そして、温泉が効果的なときめきのシーンをさりげなく演

出する。舞台の嶽温泉、板留温泉の共同浴場はもうないが彼の小説では今

も鮮明。石坂洋次郎は『白神の物書き』だ。

映像:旧小山内家住宅とふれあい広場の間にある摺鉢山(画面左側)

長勝寺方面から悪戸、相馬村方面に向い「常盤坂会館」の看板が左手に見え、そこから約200m位進むと「りんご公園」の案内塔がある。公園内にはりんごの家、ニュートンのりんごの木、ふれあい広場&ピクニック広場、農機具展示場、レストランなど点在。りんご生産量日本一弘前市のリンゴテーマパークだ。

摺鉢山:園内にある高さ83mの小山。扁平の奇妙な形は藩政時代、大砲や鉄砲の射撃場だったという事で納得。遠くは白神の山々、岩木山、八甲田が遠望、園内が一望出来る

映像:岩手山北側麓、旧松尾村にある八幡平南温泉の男子浴室

岩手山麓の八幡平側に位置するこの温泉、大して期待もせず飛び込んだのだが、

入浴しビックリ、やや深めの浴槽に半立ちで浸かると背中から炭酸泡が伝わる。

此処も、名湯の条件を備えていた。湯は緑がかり、金気臭、金気味、つるつる…

【Data】含重曹・芒硝―食塩泉 45.6℃ PH7.6 源泉:八幡平南温泉(湧宝の湯)

映像:栄華を極めた平泉文化の象徴『大泉が池』を眺める側道に芭蕉の句碑。

大泉が池の南、松尾芭蕉の自筆を刻したもので、地元の方は、これを芭蕉塚と

呼ぶ。 芭蕉の旅路「奥の細道」は元禄文化が平泉文化の様に衰退する事を検証

する旅でもあった、松尾芭蕉にとって、ここ平泉が最北最大の目的地であった。

碑文:「夏草や 兵(つわもの)どもが 夢の跡」…松尾芭蕉

イーハトーブの歌人宮沢賢治が中学生の時に大泉が池に佇んで詠んだ歌がある。

「桃青の 夏草の碑は みな月の 青き反射の なかにねむりき」…宮沢賢治

※桃青とは松尾芭蕉の雅号、ここでは芭蕉のことをさす。

解釈:句心、詩心があれば多くは語るまい。五・七・五で平泉の情景を見事に

切り取った天才的な芭蕉の言葉使いに、若き宮沢賢治は感動し、芭蕉塚を変わ

る事の無い大泉が池の水面に封印。そう、水は永遠に変わぬ命の源そして地球

のエネルギーを得、温泉になり、命を養い育む。今年は「命の水」で締めくくる。

参照#松尾芭蕉(奥の細道)探訪紀行

映像:世界歴史遺産(平泉ー仏国土)の関連施設の達谷窟毘沙門堂

その昔、山賊の住む洞窟は坂上田村麿の掃討後は毘沙門堂として今日に至る。

松尾芭蕉と源義経が交差した鳴子温泉郷の帰路、義経路を辿る。一関を経由

平泉に至る途中このお堂がある。天然岩屋を利用したお堂は往時を偲ばせる。

映像:尿前の関所の真向い、杉木立の小さな祠の側に芭蕉翁の句碑があった。

松尾芭蕉の奥の細道は中高等学校で誰もが一度は読んでいる日本紀行文の名著。

月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也…。今しみじみとその意味を理解

する。松尾芭蕉46歳人生の意味を深く味わい記した。句碑には次のように記す。

『 蚤虱 馬の尿(バリ)する枕もと 』

解釈:元禄時代の旅は厳しいものだっただろう、特に、鳴子渓谷からの山越えは

厳しい。この歌の内容が実際、枕もとで起こった事とは信じがたいが「尿前の関」

に掛けて当時を客観的に表現したものと思われその意味で芭蕉も又一流の作者だ。

映像:鳴子温泉方面を関所越しに望む。関所御仮屋は石段を下がると跡地がある。「

宮城鳴子峡は大谷川が刻むV字峡その断崖が途切れた地から中山平温泉へ抜ける

山道に『尿前の関』が設置されている。仙台出羽街道のチェックポイント。出羽

の国から伊達藩へはここから川を下る事となる。当時の面影、船曳の地名が残る。

鳴子伝説:義経の愛児亀若丸を川の湯に入れ『…もはや藤原秀衡の国なれば泣き

たもうともはばかることなし』と云えば、始めて泣き、故に、「泣き子の湯」

と謂れの地名鳴子になったとの事。これも信じたい。地名とはそんなものだ。

映像:真癒の湯の藤島旅館の湯治棟

川渡温泉の藤島旅館は日帰り客で賑わうが、やはり三日三廻りの湯治が主利用客。

大浴場の奥にはご覧の湯治棟がつながっている。宿の掲示版には『自炊の部:湯治

部屋代1,330~2,270(暖房費525~1,050)』スロースパにスロープライスな価格設定だ。

映像:現在も残る羽州街道奥の細道、杉木立の中登り坂、義経が、芭蕉が通った道

川渡温泉から東鳴子、鳴子を抜け山形県に向かう途中、歴史的場所がある。いつも軽く通り過ぎてしまう『尿前の関』。今日は車を降り、トレッキング気分で歩く。松尾芭蕉が弟子曽良を伴い、旅した『奥の細道』の中で丁度この関所が中間地点。ここから山形へ抜け山寺へと向かう。ここは難所中の難所。

又、源義経主従が兄頼朝に追われ、辿りついたのもこの関所、愛児亀若丸が初めて尿をした地から『尿前の関』と言われたとの伝説がある。伝説というより、事実と信じたい。地名とは徳のある方、尊い方の故事から付けられるのが世の常。義経はここを抜け、希望と安らぎの里平泉へと向かうのである…。