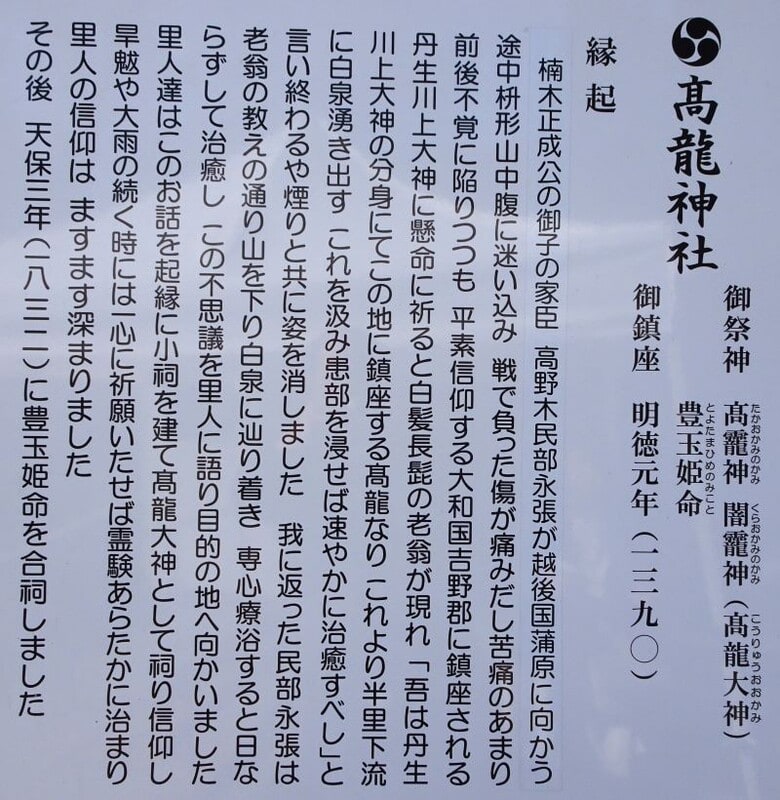

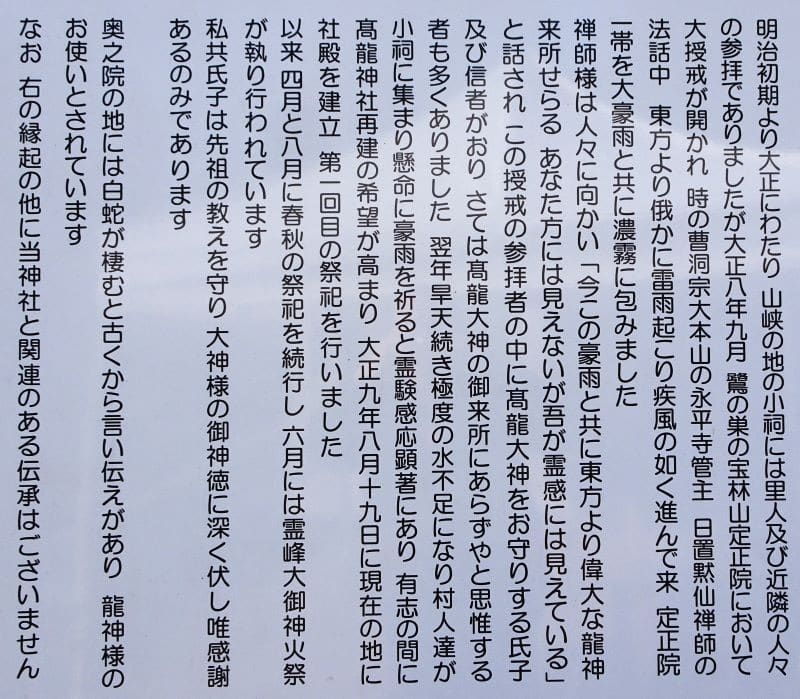

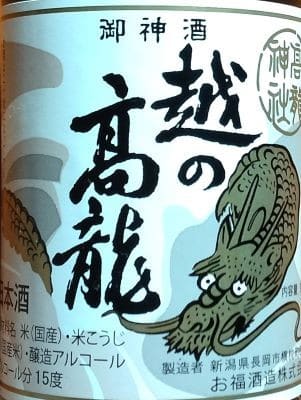

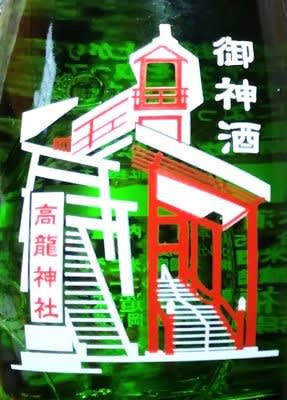

長岡市摂田屋 「サフラン茶屋、サフランあーとギャラリー」 2024年4月11日 新潟交通のツアーで

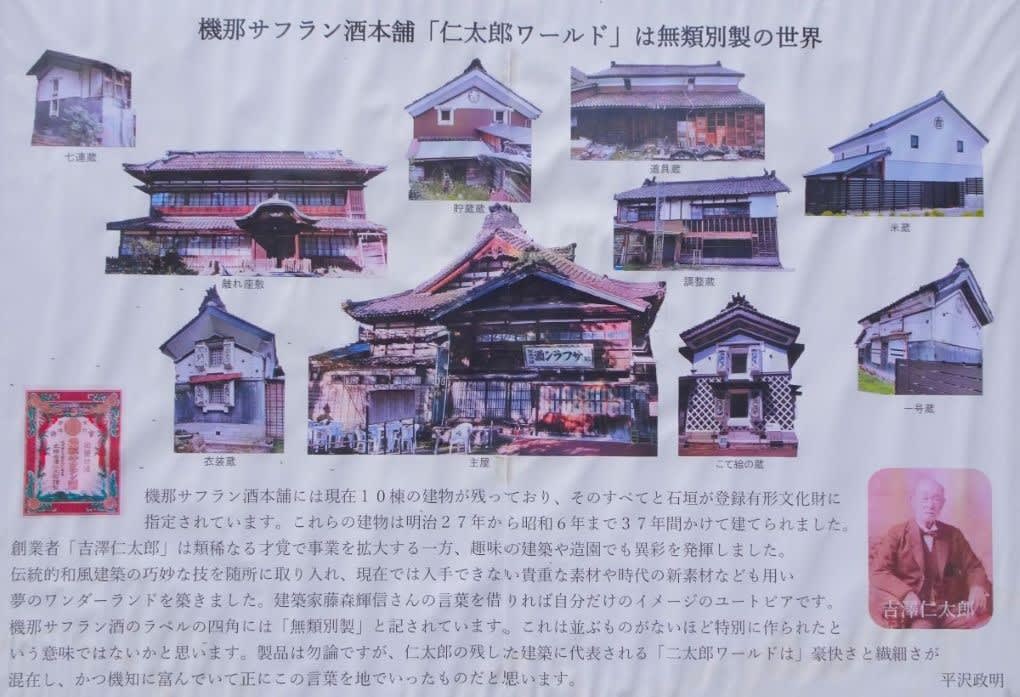

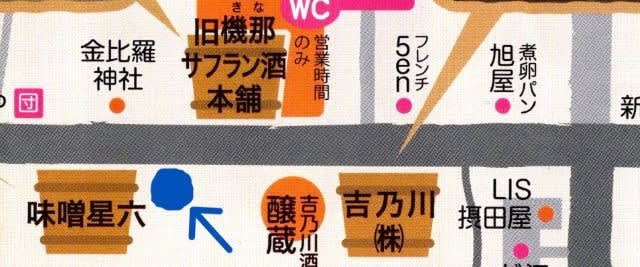

(上)機那(きな)サフラン酒本舗の建物の壁に設置されていた案内板の画像。敷地内に建つ建物・当時のサフラン酒のラベル・家主、吉澤仁太郎の写真など。 この建物などは、通常 建物の一部を外から見学できますが、内部の見学は4~11月の土曜・日曜のみ、機那サフラン酒本舗保存を願う会の皆さんが案内して見学できます。今回 私たちのツアーが行ったのは平日。今年の内部見学は4月13日(土)から開始だそうです。冬期間や平日は建物の内部などを見学できない。そこで保存会の皆さんが今年の2月3日にサフラン酒本舗の道路斜め向かい、味噌星六の隣に仁太郎ハウスをオープンしました(下記案内図参照・定休日は火・水、10:00~16:00)。既存の建物をリフォームした建物で、「サフラン茶屋」と「サフランあーとギャラリー」が入っています。茶屋は有料の喫茶店。あーとギャラリーは無料で入室できます。あーとギャラリーは保存会の皆さんが平日に来館した人に機那サフラン酒本舗の建物や吉澤仁太郎を知ってもらう為にオープンした部屋です。大変ためになる資料が多く展示していました。ツアーなので、ゆっくり見学している時間がないので展示資料の一部を撮影させてもらいました(下記に投稿)。阿賀野市に住んでいるとサフラン酒本舗や吉澤仁太郎のことを全く知らないので、有益な資料室だと思い見学しました。

(上と下)現在の「機那サフラン酒本舗の建物」 2024年4月11日撮影 建物の右側の蔵は、鏝(こて)を使って絵が描かれています。

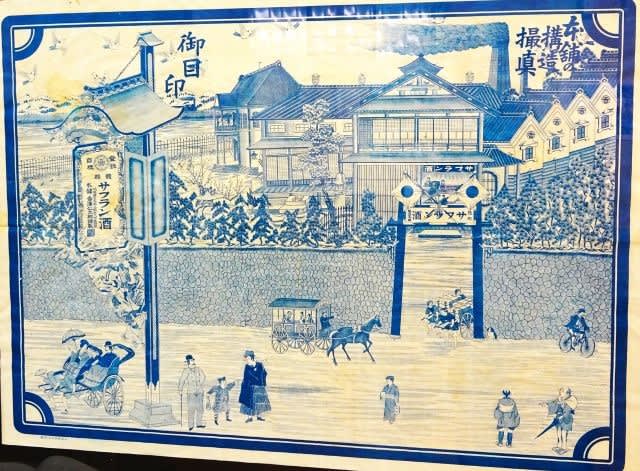

(下)「サフランあーとギャラリー」の室内に展示していた昔のサフラン酒本舗の絵。石垣の高さが実際より高く描かれています。馬車で道を通行。着物姿の子供や旅人も描かれています。絵柄からして大正2年以降に描かれた絵でしょうか?

(下)土蔵の壁面や扉には、鏝(こて)を使って描いた「こて絵」が。これは東洋のフレスコ画ともよばれ、十二支をはじめとする17種の動物・霊獣、9種の植物が描かれています。貴重な建物です。 この建物や敷地管理を「機那サフラン酒本舗保存を願う市民の会」の皆さんが行っています。偉いです。前記市民の会の名前でホームページがあるので、ぜひ検索してお読みください。活動内容や建物の内部写真もあります。市民の会には、機那サフラン酒本舗を著書で取り上げた作家の荒俣宏さんも名を連ねています。年2回、有志の手で草取り。2013年秋に一般公開までこぎつけました。

←こて絵の蔵 大正15年(1926年)建築

←こて絵の蔵 大正15年(1926年)建築

この鏝(こて)絵の作者は、隣家に暮らしていた左官・川上伊吉(かわかみ いきち)。元は酒や薪炭の商いを生業としていたが、なぜか冨山に修行の出て、日本の伝統的な左官表現である鏝絵を習得した。 鏝絵 → 土蔵の壁面などに描かれ、平に塗られた漆喰壁面に、こてを使って薄肉状に盛り上げ浮き彫りを施したもの。左官の卓越した技能を要し、明治期から大正期にかけて盛んだったが、100年を経て現存するものは少なくなった。初代・吉澤仁太郎は左官・伊吉と伴に各地を巡って構想を練り上げ、この作品を創り上げた。既存パンフレットによると、当時頻繁に小出町の西福寺開山堂を訪れたことから、石川雲蝶の影響を受けたことが推察される。 左官・伊吉の鏝絵はここにしか残されていないから、吉澤家専属の職人だったようである。

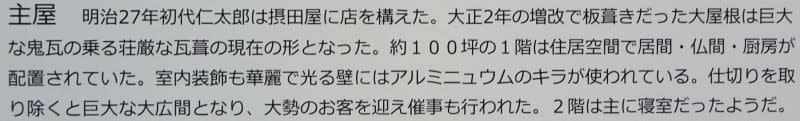

サフラン酒本舗と創造者・吉澤仁太郎の紹介

長い石垣の敷地2,300坪内には明治27年(1894年)から昭和6年(1931年)の37年間をかけて造られた建物群10棟や庭園が広がる。その建物と石垣が登録有形文化財に指定されています。

創造者・吉澤仁太郎(にたろう)は古志郡定明村(じょうみょうむら)の農家に文京3年(1863年)6月2日に生まれました。慶応4年(1868年)5歳の時に、摂田屋村の小林重太郎家の養子になる。明治13年(1880年)17歳から薬種屋で働き、明治17年(1884年)21歳の時に勤めていた薬種屋で得た知識を活かし、オリジナルの薬用酒「サフラン酒」を考案。明治20年(1887年)薬酒製造免許を付与される。明治24年(1891年)28歳の時に、養子縁組を解消。小林から吉澤の姓に戻る。明治25年(1892年)「機那サフラン酒」商標登録。

明治27年(1894年。31歳)に現在地に店を構え定明村から摂田屋に転居。「機那サフラン酒本舗」の看板を掲げる。明治28年(1895年)32歳の時に、佐藤ハマと結婚。 明治30年(1897年)頃から近隣の田畑や宅地を購入し、大地主に成長していく。

明治38年(1905年)42歳の時、銃印葡萄酒の製造販売を開始。この葡萄酒が空前の大ヒット。仁太郎に巨万の富をもたらした。明治44年(1911年)48歳の時に、精緻な彫刻が全面を覆う高さ10m超の大看板を建立「(上)の昔の絵の看板」。大正元年(1911年)家の大規模改修工事を始める。大正2年(1913年)50歳の時に巨大な鬼瓦を載せた大屋根などをしつらえた主屋増築。

大正5年(1916年)53歳の時、内外に鏝絵を施した土蔵「衣装蔵」を建築。衣装のほか、宝も収蔵した。大正7年(1918年)55歳の時に、堀井勇次郎を養子に迎える。大正12年(1923年)妻・ハマ死去。大正13年(1924年)61歳の時に、二山田ワカと再婚。大正15年(1926年)63歳の時に、なまこ壁と極採色の鏝(こて)絵を施した土蔵「鏝絵蔵」が完成。昭和6年(1931年)67歳の時に庭園に面して離れ座敷を建築。昭和15年(1940年)には、米を2,300俵出荷する大地主になった。昭和16年(1941年)庭木の手入れ中に刺さった棘(とげ)がもとで、77歳で病没。 昭和20年(1945年)の終戦後、財閥解体で没落した?

平成16年(2004年)中越地震発生。建物や庭園に大きな被害を受ける。平成17年(2005年)NPO法人醸造の町摂田屋町おこしの会設立。平成18年(2006年)11月29日、鏝絵の蔵が国の登録文化財の指定を受ける。平成20年(2008年)鏝絵の蔵を地震の復興基金を活用して修復する。平成21年(2009年)庭園の草取り等ボランティア活動を開始。平成25年(2013年)秋、保存会の皆さんの努力で建物の一般公開にこぎつけた。平成27年(2015年)母屋入口部分に見学者を受け入れるスペースを整備。ボランティアスタッフによる土日公開スタート。平成30年(2018年)機那サフラン酒本舗の土地と建物を長岡市が取得。

サフラン酒は明治から昭和にかけて「養命酒」と勢力を二分した。新潟・山形・秋田・北海道と販路を拡げ、昭和初期にはハワイまで進出。後にワインやウイスキーも手掛け、商品を大ヒットさせた。初代・吉澤仁太郎が新潟名醸(株)を設立。小千谷市にある現在の新潟銘醸(株)で3代目の3男がサフラン酒を製造販売しています。新潟駅内にある「ぽんしゅ館」でも購入できます。 サフランは江戸時代に薬として伝わった。サフラン酒は、サフラン・蜂蜜・桂皮・丁子・甘草など16種類ほどの植物などの生薬の煎じ液にサフランを混入させ調整した。サフランとは西南アジア原産のクロッカス属の花。サフラン酒は疲労回復、滋養強壮のほか、冷え性、月経不順など婦人病にも効果があった。女性がなかなかお酒を飲む機会のなかった明治時代。酒でなく薬としてだったら飲めるということで、女性をターゲットにした商品だった。 仁太郎は、古志郡上組村(のち宮内町)の村議、村長、新潟県議、全国町村会副会長、関東糖油・灘鉄工所・埼玉糖油・新潟銘醸(株)取締役社長などを歴任する。

2代目・吉澤仁太郎(1890年生~1956年亡)「1918年に28歳の堀井勇次郎が養子になる。初代死亡後に改名」 1946年の第22回衆議院議員総選挙において大選挙区制の新潟2区から日本進歩党公認で立候補し当選する・55歳。翌1947年の第23回衆議院議員総選挙には立候補しなかった。そのかわり、初代新潟県経済連の会長に。亡くなる直前まで新潟県農協中央会の会長だった。

創業者・吉澤仁太郎(1863~1941年。77歳) 仁太郎の人生訓は「機先を制する者は過半を制する」

創業者・吉澤仁太郎(1863~1941年。77歳) 仁太郎の人生訓は「機先を制する者は過半を制する」

趣味→ 一番の趣味は花火。長岡の花火大会で、三尺玉の花火を一番最初に上げたのは吉澤仁太郎と言われている。趣味のひとつが庭造り。サフラン酒本舗の敷地内の庭は、全て仁太郎の手作りの庭。佐渡の大きな赤玉石、黄玉石ほか見事な巨石を配し、浅間山の噴火石等を財力に物いわせて集めた。当時は珍しかった錦鯉を庭の池に泳がせ、豪華な離れ座敷で客をもてなした。本人は質素な生活を好んだが、そのありあまる私財を庭や蔵に注ぎ込んだ。

宣伝方法 → 飛行機からサフラン酒のビラを撒いたり、屋根の上から小判を撒いたり、仁太郎は型破りな宣伝マンだった。豪快な人。サフラン酒が大ヒットした理由は、3代目の3男・吉澤義孝さんによると、①西洋風なものが好まれる時代のニーズ ②日本人の味覚に合う甘い味にしたこと ③仁太郎ならではの型破りな宣伝方法によること。 有名な逸話がある。行商に出かけた仁太郎は、行った先で薬屋に商品を持ち込んだ後、近くの宿に投宿。と、夜間に突然の腹痛に苦しみだし、宿の人に「薬屋で機那サフラン酒を買ってきて」とお願い。クィっと飲むと、あら不思議。たちどころに回復・・・という自作自演の宣伝がきっかけとなり、サフラン酒の人気に火がついた。又、機那サフラン酒というネーミングにもヒットの要因が。機那はマラリアの特効薬の原料になるキナという木の当て字。キナはサフラン同様、明治時代には大変に高価な薬種だった。漢方の薬酒には舶来のサフランとキナを組み合わせることで、新しさと有難さを強調し、注目度を上げようとした・・・と推測。

←青矢印先がサフラン茶屋

←青矢印先がサフラン茶屋

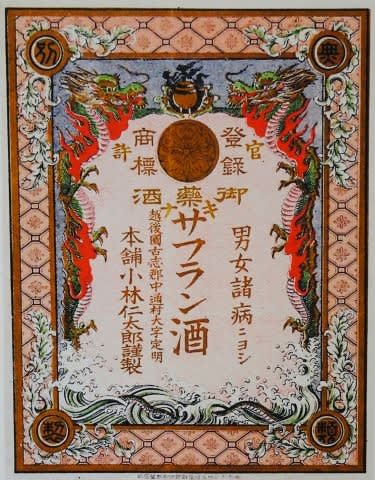

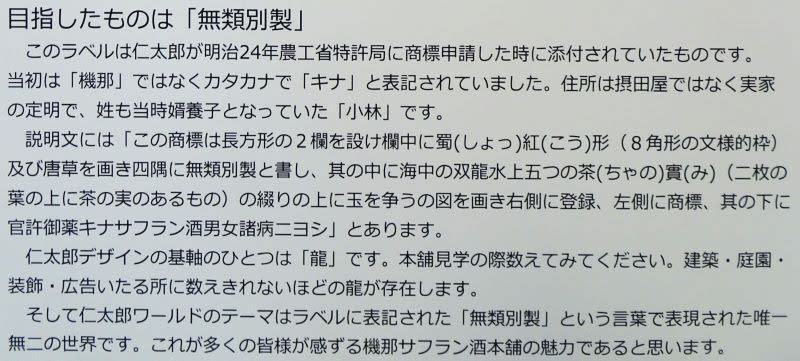

←「キナ サフラン酒」のラベル。 「機那」という文字でなく「キナ」という字を使用。 会社の住所が「古志郡中通村大字定明」とあり、「摂田屋」でない。名前が「本舗小林仁太郎」とあり、養子にいった「小林」の姓である。 このラベルは明治23年頃のものと考えられる。この写真は「サフランあーとギャラリー」の室内で撮影しました。

←「キナ サフラン酒」のラベル。 「機那」という文字でなく「キナ」という字を使用。 会社の住所が「古志郡中通村大字定明」とあり、「摂田屋」でない。名前が「本舗小林仁太郎」とあり、養子にいった「小林」の姓である。 このラベルは明治23年頃のものと考えられる。この写真は「サフランあーとギャラリー」の室内で撮影しました。

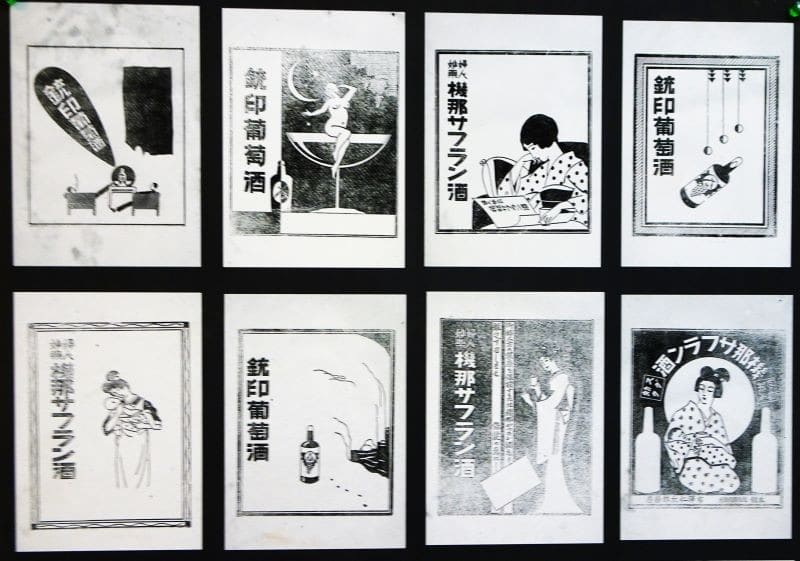

(下)機那サフラン酒とブドウ酒の新聞広告 (下右)裸婦の絵が描かれています。当時としては斬新な絵柄では?

詳しくは「サフランあーとギャラリー」で見学してください。吉澤仁太郎さん、魅力的な人物です。

これで「新潟交通 よもぎひら温泉・和泉屋」の一泊旅行は終了です。観光バスは4月11日 午後1時に新潟駅南口に到着。全員、無事に帰りました。

鏝(こて)絵。東洋のフレスコ画とも呼ばれる。「こて絵」で飾られた蔵には、十二支をはじめとする17種の動物・霊獣、9種の植物が描かれている。

鏝(こて)絵。東洋のフレスコ画とも呼ばれる。「こて絵」で飾られた蔵には、十二支をはじめとする17種の動物・霊獣、9種の植物が描かれている。

←A5判 26ページ

←A5判 26ページ

←

← ← 赤矢印先に「斎藤ひとり」の千社札

← 赤矢印先に「斎藤ひとり」の千社札

高龍神社の御朱印

高龍神社の御朱印

次回に続きます

次回に続きます

赤丸印が景勝清水

赤丸印が景勝清水

ハマナスが咲いていました。

ハマナスが咲いていました。

建物の全景

建物の全景

←本ずわいガニ

←本ずわいガニ

寺泊きんぱちの湯、全景

寺泊きんぱちの湯、全景 ← 寺泊きんぱちの湯、館内。浴槽は撮影禁止でした。

← 寺泊きんぱちの湯、館内。浴槽は撮影禁止でした。

← 市場通りの地図

← 市場通りの地図 ← 市場通りの店舗地図

← 市場通りの店舗地図

← 鯨の缶詰、缶横の文字「ひげ鯨の赤肉」

← 鯨の缶詰、缶横の文字「ひげ鯨の赤肉」

地図の拡大。

地図の拡大。 ← 今夜泊まる「旅館きんぱち」

← 今夜泊まる「旅館きんぱち」

←道の駅国上の店内。 店の外に屋根付きの「足湯」あり。

←道の駅国上の店内。 店の外に屋根付きの「足湯」あり。