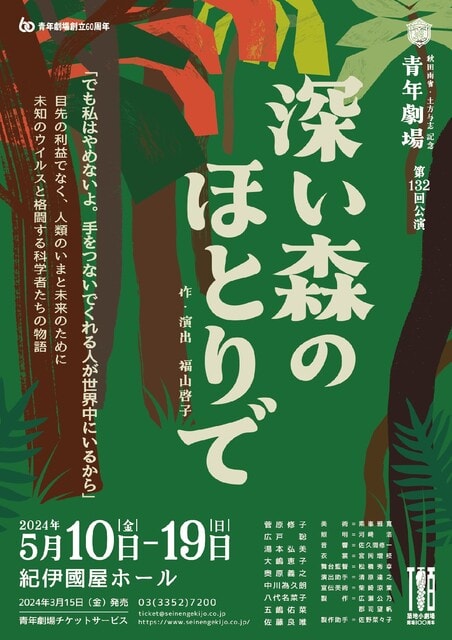

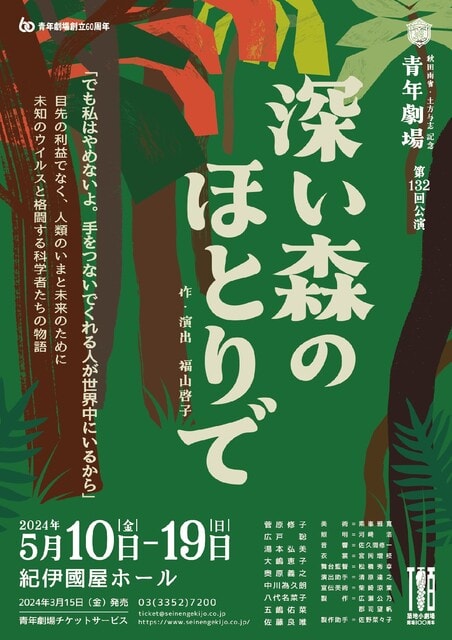

青年劇場 第132回公演「深い森のほとりで」を観に行ってきた。場所は新宿の紀伊国屋ホール、ここは初訪問、チケットは5,800円、14時開演、16時15分終演、客席は満員、シニア層が大部分であった。途中休憩が1回、15分あり。

福山啓子=作・演出

舞台監督=松橋秀幸

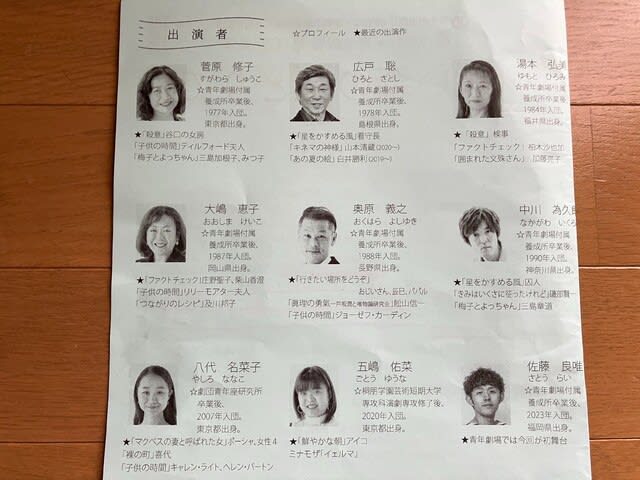

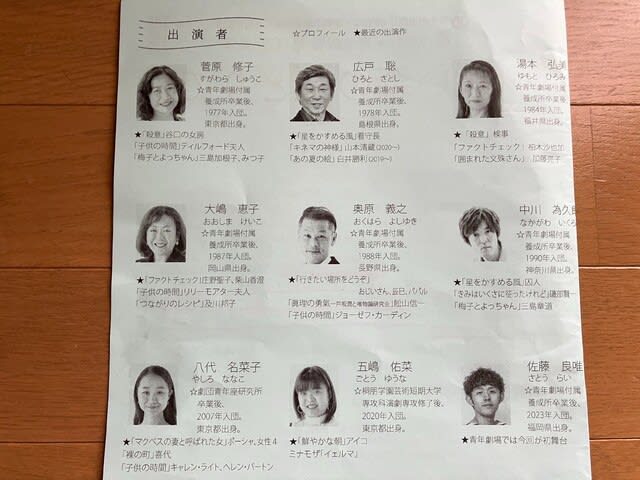

出演

原 陽子(大学初の理系女性教授):湯本弘美

原 麻子(陽子の妹):菅原修子

原 理沙(麻子の娘):八代名菜子

本田隆一郎(陽子の指導教授):広戸聡

福本則夫(陽子の助手、ポスドク):佐藤良唯(初舞台)

山口美恵子(大学の事務):大嶋恵子

浅田真理子(大学4年、陽子の生徒):五嶋佑菜

田部信彦(大学教授、陽子の同僚):中川為久朗

加賀 剛(製薬会社セールス):奥原義之

大まかなストーリーは、目先の利益でなく、人類のいまと未来のために未知のウイルスと格闘する科学者たちの物語、コストカットで研究員の首が切られ、稼げる研究をと追い立てられ、この国の科学者は、いま世界が直面する課題に向き合うことができるのだろか、大学の小さな研究室の一人の女性科学者が、周りを巻き込み、未知のウイルス研究に挑むが・・・

もう少し細かく書くと(ネタバレ注意)、舞台はある大学の農学部獣医学科の研究室

- 大学初の女性教授、陽子の科研費が不採択、助手の福本が製薬会社営業に転職

- 同僚の田部教授からダメ生徒の浅田真理子を押し付けられる

- だが、浅田は陽子のウイルス研究の熱意に共感

- 福本が舞い戻り、浅田と一緒に陽子を支えることに

- 陽子の妹とその娘の理沙が来て、理沙がバングラデシュにボランティアに行くと言う

- バングラデシュで致死性の高いウイルスが発生し理沙が陽子にワクチン開発を訴える

- 陽子の新ワクチン開発は採算が合わないため製薬会社から資金提供拒まれる

- 陽子たちは研究費を国際機関に申請して承認されるが厳しい条件付のため行き詰まる

- 新型コロナ発生

- 陽子の研究は挫折したが、国際機関から評価され、仲間もでき、将来に希望が

作・演出の福山啓子は、この劇団の座付作家、「博士の愛した数式」「あの夏の絵」などの作品を手掛けた人で、「むかし、私たちは山や、川や、森や、獣を恐れ敬う気持ちを持っていました。人工物に囲まれて暮らす私たちは、そうした気持ちを失ってしまったようです。今、様々な自然災害やパンデミックに出会うことで、私たちはもう一度人と自然のかかわりを見つめなおす最後のチャンスをもらっているような気がします。科学の分野においても、自然を切り刻んで消費するのではなく、共存していくこと、人間と人間、人間と自然を一つながりのものとして考えることが始まっています。私たちの未来を守るために、日夜様々な困難を乗り越えながら奮闘している科学者に、この芝居を通じてエールを贈りたいと思います。」と述べている(青年劇場ホームページより)。

ストーリーとしてはわかりやすく、見ていて理解が容易だった、劇中、福山の主張は、

- 大学内での女性差別があるが、以前よりは少しだけましに

- 大学では成果が出ない基礎研究に予算がつかないし、学んだ生徒も就職できない

- コロナワクチン購入費用の一部でも基礎研究に充てていれば事態は変わる

- 人間は自然を軽視してきたので、その報いとしてウイルスが蔓延するようになった

- 日本でダメなら世界へ羽ばたけ

というようなことかと感じた。

確かに国の予算はすぐに成果の出ないものにはつきにくい、というのはよく聞く話だ。これには企業側の要請もあるだろう、研究者や卒業生に即連力になるような研究や勉強を求めるということだ。こういう発想こそ日本が凋落している原因ではないか。

基礎研究の軽視は国と企業側の浅はかな考えが行政や大学の研究にも影響を与えている問題だが、大学側の問題もある。それは軍事研究の忌避だ、これも日本凋落の原因でしょう。およそ軍事の研究ほどすそ野の広い研究はなく、軍事だけの研究などは有り得ないのは誰でもわかることなのにイデオロギーで固まった大学教授にはわからないらしい。

ところで、基礎研究の軽視だが、文系でも同様な問題がある。それはリベラルアーツの軽視だ、時間がある若いときに古今東西の文学などを読み、すぐに役にも立たない芸術や文芸にどっぷりと浸かることにより、人間としてどこで仕事をしようともゆるぎない基礎を築き、自国の文化歴史を誇りに思い、他国の同様なものも語ることができ、尊重することもできる、そんな人物が育つのではないだろうか。ビジネススクールで得た知識だけでは長期的には勝負できない。

今日の舞台だが、

- それぞれの役者さんは熱演していたと思う、それぞれがその持ち味を活かしていた

- 今日の配役は役柄からベテランが多くアサインされていた、主人公の陽子を演じた湯本弘美はベテランの味を存分に発揮していたし、本田教授役の広戸聡もいい味を出していた、事務役の山口美恵子もよかった、一方、若手の五嶋佑菜も現代っ子らしさを存分に出していたし、バングラデシュに熱を上げていた理沙役を演じていた八代菜名子は若い娘役をうまく演じていた、初舞台の佐藤良唯も福本役をうまくこなしていた、それ以外の人もみんなよかった、相当練習をしたのでしょう

- 歌舞伎やオペラのような舞台転換はないが、話が一区切りつく都度、舞台が暗くなり、出演者が配置換えになることにより変化をもたらし、飽きない工夫がされていると思った

- また、舞台の奥の中段の高さのところに歩く場所があり、そこに指導教授の本田先生が現れ、うんちくを語るなど、陽子が空想をする効果を出していて、うまい舞台設定だと思った

さて、福山が主張する自然との共存ということだが、こうした考えは昔からの日本人の感性にマッチしているように思われる、自然を神として敬い、共存する生活をしてきた日本人。西欧人のように自然を人間に危害を与える征服すべき対象ととらえず、自然や四季を大事にし、争いを好まず、神社も寺もチャペルも棲み分け、華道、茶道、書道、木造住宅など自然と共存してきたのが日本民族だ

この日本民族の生きかたこそ、世界各地で対立や醜い争いが蔓延しているいまこそ、世界が見習うべきライフスタイルといえるでしょう・・・と言いたいところだが、最近は日本人自身もその良きライフスタイルを見失っているかもしれない、日本人はもっと自分たちの来し方に自信を持っていいと思う、そこがしっかりしていれば、西欧のいろんなやり方も批判的に見れるのではないか

今日はいい演劇を見せてもらいました

さて、今日の演劇の前に、ランチを取ろうと紀伊国屋の前の新宿中村屋に行ったら、休みだった、メンテナンスのためとのこと。仕方ないので、その中村屋のビルの上の階にあったタイ料理の「新宿ランブータン」に入った。普通の料理とバイキングとどちらにするか入口で選べとのこと、シニアは普通の料理でいいので、そちらに入るが、バイキングのほうが混んでいる。

料理はランチメニューから「生麺パッタイ」1,000円を注文した。焼きそばみたいなもの。もっちりした麺で、辛くはなく、においもきつくなく、おいしかった。