上野の東京都美術館で開催中の「デ・キリコ」展を観に行ってきた、ネットでチケットを事前購入、シニア料金で1,500円、入場の際は年齢を証明するものの提示を求められた、ここまでやるのは珍しいが必要なことでしょう。平日なのでそれほど混んでいなかった。主催者は東京都美術館と朝日新聞社。

デ・キリコという画家は知らなかった、展覧会のwebページを見ると面白そうなので行ってみようと思った。また、webページには動画でこの展覧会の内容を紹介しており、有難い取り組みだと思った。

デ・キリコ(1888-1978)は、美術館の説明では

- イタリア人の両親、ギリシャで誕生。父の死後、母、弟とともにミュンヘンに移り、そこでニーチェの哲学などに大きな影響を受ける。

- 1910年頃から、簡潔明瞭な構成で広場や室内を描きながらも、日常の奥に潜む非日常を表した絵画を描き始め、後に自ら「形而上絵画」と名付け、シュルレアリスト等の前衛画家たちに知られるようになる。

- 1919年以降は伝統的な絵画へ興味を抱くようになり、古典的な主題や技法を用いた作品を手がけるようになる一方で、過去に描いた「形而上絵画」の再制作や、「新形而上絵画」と呼ばれる新たな作品も生み出す。

- 彼は、90歳で亡くなるまで絵画や彫刻、挿絵、舞台美術など幅広く活動し、多くの作品を残した

展覧会のwebページで見どころとしているのは3つ

- デ・キリコ芸術の全体像に迫る大回顧展

- 初期の「形而上絵画」の作品も出品

- 彫刻や舞台芸術、挿絵など幅広い創作活動を紹介

会場では以下の区分に従い、それぞれ部屋が分かれていた、そして鑑賞して自分が良いなと感じた絵の題名を記載した(カッコ内は作品番号、制作年)、残念ながら写真撮影禁止のため写真はない、但し、末尾に*がついている絵は展覧会のwebサイトで写真が載っている

セクション1 自画像・肖像画

- 自画像のある静物(5、1950年台半ば)

- 女性の肖像(エリデの肖像)(8、1921頃)

- 秋(9、1935)

セクション2 形而上絵画

- 山上への行列(10、1910)

- 大きな塔(12、1915)

- バラ色の塔のあるイタリア広場(13、1934)*

- 横向きの彫像のある形而上的室内(20、1962)

- 形而上的なミューズたち(28、1918)*

- トロイアの前のヘクトルとアンドロマケ(33、1968)*

- 詩人と画家(36、1975)

セクション3 1920年代の展開

- 緑の雨戸のある家(45、1925-26)*

セクション4 伝統的な絵画への回帰、秩序への回帰からネオ・バロックへ

- 横たわって水浴をする女(アルクメネの休息)(55、1932)

セクション5 新形而上絵画

- オデュッセウスの帰還(64、1968)*

- 城への帰還(68、1969)

- 瞑想する人(70、1971)*

以上に加え、トピックとして、セクションの毎の展示室に挟まって特別なスペースが確保されていた

トピック1 挿絵(神秘的な水浴)

- 神秘的な水浴(87、1936)

- 白鳥のいる神秘的な水浴(88、1958)

- 神秘的な水浴(89、1965)

トピック2 彫刻

トピック3 舞台美術

こうしてみてくると、自分は形而上絵画のところに気に入った作品が多かったことになる

また、舞台美術についても手掛けていたというが、具体的にはオペラや演劇の衣装などのデザインを描いていたそうだ。いろんな仕事をやっていたので感心した。そして、展覧会場の中にはヨーロッパの地図があり、彼が住んでいた場所が示されている

それを見ると、いろんな国に住んで創作活動をしていたことがわかる、ニューヨークにも住んだことがあるそうだ、もうこの時代からグローバルな舞台で活躍していたということでしょう、そういう意味では、モーツアルトなどもグローバル人材であったと言えよう、才能のある人は常に狭い世界から飛び出し飛躍するものだ。

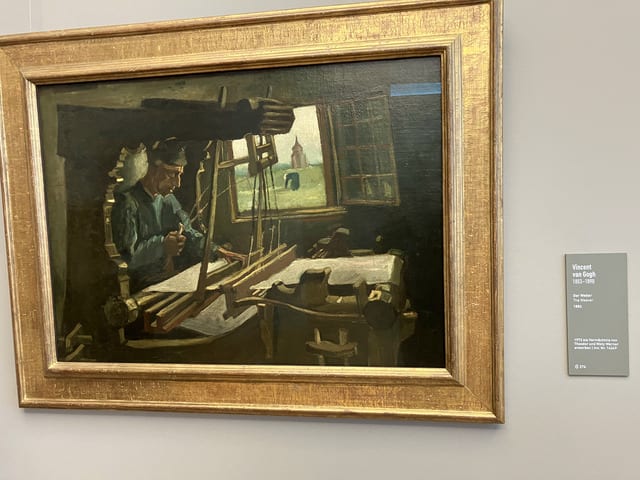

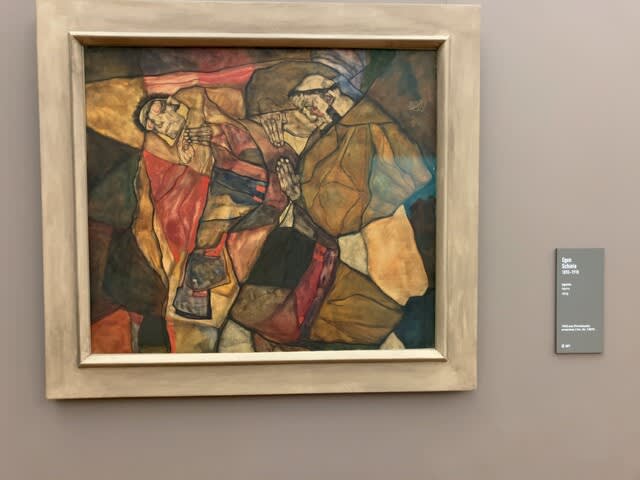

さて、先にも買いたが、この展覧会では写真撮影は全面禁止だ、いろんな理由はあるのでしょうが、主催者はどのくらい強く出展者と交渉したのだろうか、「写真撮影可能で良いですか」、「それはだめです」、「わかりました」で禁止となったのではないか

日本国内で開催される他の美術展や海外の美術館でも撮影OK、あるいは一部OKが多くなっているのが最近のトレンドだ。撮影OKの展覧会では撮影している人が多くいる、ということはそのニーズが高いということでしょう。日本は美術展覧会マーケットでは有力マーケットではないのか、そうであるならば交渉で一部の作品でもいいから撮影OKを勝ち取る努力ができるのではないか、一層の努力をお願いしたい。