映画「ありふれた教室」を観てきた、2022年製作、99分、独、監督イルケル・チャタク(1984、独)、原題Das Lehrerzimmer(先生の部屋)、シニア料金1,200円

仕事熱心で正義感の強い若手教師のカーラ・ノヴァク(レオニー・ベネシュ、独、1991)は、新たに赴任した中学校で1年生のクラスを受け持っていたところ、校内で盗難事件が相次ぎ、カーラの教え子が犯人として疑われる。

校長らが生徒たちに、周りでおかしな生徒がいないか答えさせるなどの強引な調査をしたことに反発したカーラは、独自に犯人捜しを始めるが、カーラのやり方や学校側の対応は、やがて保護者の批判や生徒の反発、同僚教師との対立といった事態を招いてしまう。後戻りのできないカーラは、次第に孤立無援の窮地に追い込まれていき・・・・

興味深い映画だった、考えさせられる映画だった、有りそうなストーリーの設定で現実味があった、こういう映画こそヨーロッパ映画の真骨頂であろう。いくつか感じたことなどを書いてみたい

- 映画では最初に、校長らが生徒から聞き出した問題児はトルコ系移民の家庭だった、決定的な証拠がない中で親と学校でひと悶着起こる、これは移民問題がドイツ社会でいわれなき差別を招いているということを示唆しているのだろうか、監督のイルケル・チャタクもトルコ系移民の息子としてベルリンに生まれるという経歴の持ち主だ

- 映画の中でこの学校の運営方針は非寛容主義(no tolerance)だと校長が言う、校則違反や犯罪行為には厳格に対応するという意味だと思うが、そうせざるを得ない状況が学校に発生しているのだろう

- カーラは、職員室の自分の椅子に掛けた上着のポケットに財布を入れ、机の上にあるパソコンのカメラをオンにして離席し、隠し撮りしたら、校内で事務をしている中年女性のブラウスが映り、上着のポケットをいじっている場面が録画されていた、その人の子供はカーラの受け持ちの生徒だった

- カーラがすぐにその女性に話に行ってしまってトラブルになるが、やはりその行動は軽率だったと感じた、録画には犯人の顔が映っていないし、財布が盗まれたかどうかもはっきり映っていない(ように見えた)、事実、映画では最後まで真犯人は明らかにされない、また、隠し撮りもやりすぎだと思った

- 容疑をかけられた女性が反発し、その息子も母が先生から疑われていることを知ると学校や先生に敵意を見せてきて、そのいざこざが生徒たちにも伝わり、生徒もカーラたちに不信感を持って授業ボイコットなどをし、保護者会でも突き上げを受け、カーラは追い詰められる、同僚の教師たちも自分たちが隠し撮り対象になっていることから態度を硬化する

- カーラが追い詰められていくところは真に迫っていた、だれでも仕事をしていれば、自分のちょっとした手違いや対応の間違えで大変な事態を招く経験の一つや二つはあるだろう、そういうときの心労は並大抵のものではなく、自分に落ち度があるだけに、ノイローゼなどになってしまう人もいるだろう、そんな場面がよく描かれていると思った

- 生徒たちは中学1年生だが、もうすでに人権意識や差別意識、教師による事実の隠蔽などに対する批判能力を有しているように描かれている、また、親も教師たちに対して非常に厳しく対峙するところが描かれている、生徒たちはジャーナリスト気取りでカーラにインタビューし、学級新聞にカーラの不適切な対応を書いて校内で売ることまでやっている、こんなことがドイツで起こっているのだろうかと思った、まさに誰もが非寛容だ

- そして、最後の結末だが救いがない(と、私は思う)、例えば日本的な感覚だと騒ぎを起こし、保護者や生徒たちからも問題視されたカーラが責められ、生徒は被害者とされがちだが、この映画では・・・・

- 救いのない結末を観た人がそれを批判するなら、どうしたらいいのか考えろ、ということだろう

- この映画は1回観ただけでは監督の言わんとするところや事実関係がよく理解できない部分もある、しかし、大局的には十分物語は伝わり、理解できるので特に予習してなくても大丈夫だろう

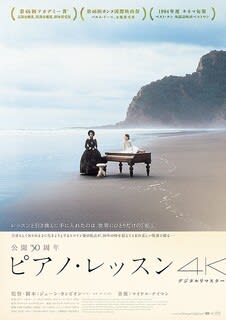

主役のレオニー・ベネシュはよく真に迫った教師役を演じていたと思う。彼女は、ドイツ・ハンブルクで生まれ、ロンドンにあるギルドホール音楽演劇学校で学び、ドイツで最も引く手あまたの若い俳優の一人として知られているそうだ。カンヌ国際映画祭でパルムドールに輝いたミヒャエル・ハネケ監督の長編映画『白いリボン』(2010年)の主演でブレイクしたそうだが知らなかった、ハネケ監督の作品は好きだが、『白いリボン』は観たことがなかったので今度観てみたい。美人で知性的な雰囲気もあり良い女優だと思った、今後の活躍に期待したい

サラ

サラ ジェームズ

ジェームズ